Introduction

Parmi les tableaux de genre de Jean-Baptiste Greuze, L’Accordée de village marque certainement un tournant dans sa carrière : il réunit, au dire de la critique, toutes les qualités déjà repérées chez l’artiste et témoigne d’une réelle maîtrise de son art. Mais c’est peut-être aussi un formidable coup de publicité qui a assuré le succès de cette toile exposée « en retard » au Salon de 1761, et ainsi le triomphe de son auteur.

Le peintre, ancien élève de Charles Grandon puis de Charles-Joseph Natoire à l’Académie Royale de peinture et de sculpture, s’est véritablement fait repérer en 1755 quand Ange-Laurent Lalive de Jully, riche financier et amateur d’art acheta et exposa dans son hôtel Le père de famille expliquant la Bible à ses enfants. Déjà, le style moral de la peinture lui vaut les félicitations d’un Diderot lassé des excès du rococo. Au Salon de 1757, Greuze expose six tableaux réalisés en Italie. Au Salon suivant1, ses tableaux déçoivent Diderot qui ne prend même pas la peine de les commenter : « Les Greuze ne sont pas merveilleux cette année »2. En 1761, Diderot souligne dans son compte-rendu l’irrégularité dans la manière de Greuze : si certaines toiles sont particulièrement criantes de vérité (La Blanchisseuse), d’autres seraient plutôt dignes de Boucher, ce qui, sous la plume du critique est tout sauf un compliment3. Retenons deux tableaux dans cette série : d’abord le Portrait de Mme Greuze en vestale, qui fait l’objet d’un commentaire mitigé, est le premier d’une série qui permet d’apprécier l’évolution du style du peintre (celui de 1763 sera qualifié de « chef-d’œuvre »4 et ceux de 1765 traduisent encore mieux l’amour du peintre pour son épouse)5 ; ensuite et surtout, Le Paralytique qui est secouru par ses enfants. Ce tableau de mœurs, parfaitement dans le goût de Diderot, à l’instar du Père de famille expliquant la Bible, porte toutes les caractéristiques désormais identitaires de Greuze : tant dans le choix du sujet que dans la composition, le goût du détail, le trait et la couleur. Diderot y voit tout l’avenir du peintre : « un tableau de mœurs où l’on voit que ce genre fournira des compositions capables de faire honneur aux talents et aux sentiments de l’artiste »6. Or, ce motif du père paralytique revient au Salon de 1763, dans La Piété filiale, qui fera dire à Diderot : « Quoiqu’on en dise, Greuze est mon peintre ».

Dès lors, et quoique les deux hommes se soient ensuite brouillés, la critique universitaire a logiquement associé les deux hommes. Nombre de manuels scolaires illustrent les extraits du Fils naturel ou du Père de famille d’une toile de Greuze représentant une pathétique scène familiale. Certes le sentiment est bien le même, mais il convient de rappeler que les scènes se déroulent dans des milieux assez opposés socialement7. Greuze est bien le peintre du philosophe pour ce qui regarde son exigence de vertu de la part des artistes8, cependant, toute sa philosophie morale ne peut être résumée à ces adages qu’il brandit dans ses écrits théoriques et que justement il interroge dans ses dialogues et satires9.

Inversement, lire Greuze à travers la seule critique diderotienne constitue un triple risque : celui de réduire sa réception à celle d’un seul amateur – fût-il des plus éclairés –, celui d’oublier la confidentialité des Salons de Diderot, rédigés pour La Correspondance littéraire, revue à diffusion aussi internationale que réduite en termes d’exemplaires – elle est destinée aux têtes couronnées –, et enfin celui de ne plus même discerner ce qui fait l’œil de Diderot de ce que le public a pu percevoir des peintures de Greuze. D’où l’idée de cette contribution, centrée sur le premier grand chef-d’œuvre de Greuze, L’Accordée de village, afin de mettre en parallèle l’ensemble des critiques parues, à la suite de son exposition au Salon de 1761.

Ce tableau représente une de ces scènes familiales chères au drame bourgeois et au roman du XVIIIe siècle, et plus précisément, un tableau de famille centré sur la figure du père, motif cher à Diderot10. Mais si ce motif et les problématiques le concernant parcourent et l’œuvre diderotienne et celle de Greuze, il ne faut pas oublier qu’elle émaille la littérature et la peinture du temps. Mais inversement, ce n’est pas parce qu’elle est un motif littéraire et artistique prégnant du XVIIIe siècle, qu’il faut en minimiser ni banaliser l’importance chez Diderot ou chez Greuze.

La prédilection toute particulière du philosophe et critique d’art pour Greuze est, à ce titre, extrêmement révélatrice, en premier lieu parce que le sujet ne vient pas, cette fois, de Diderot lui-même. Le tableau s’impose à lui, l’expression de l’admiration est immédiate :

Celui de Balbuti, beau-père de Greuze est de toute beauté ; et ces yeux éraillés et larmoyants ; et cette chevelure ; et ces chairs ; et cette vie, et ces détails de vieillesse qui sont infinis au bas du visage et autour du col ; il les a tous rendus, et cependant sa peinture est large11.

La préférence de Diderot va – la critique l’a bien souvent remarqué12 – vers les sujets familiaux, les scènes domestiques pathétiques qui évoquent, pour son lecteur, ses drames sérieux. Ainsi, dans le Salon de 1761, il se concentre davantage sur Le Paralytique qui est secouru par ses enfants (IV, 227-228) et surtout L’Accordée de village (IV, 232-235) ; dans celui de 1763, c’est La Piété filiale (IV, 275-278). Dans celui de 1765, il donne certes la primauté à La Jeune fille qui pleure son oiseau mort, mais consacre de longues pages aux esquisses du peintre qui donnent à voir des passions fortes avec une Mère bien-aimée (IV, 388-389) et surtout ce qui sera le fameux diptyque de La Malédiction paternelle : Le Fils ingrat (IV, 389-391) et Le Fils puni (IV, 391-393).

Mais il convient de bien faire la part, dans ces toiles qui captivent Diderot, entre ce qui plaît au public dans son ensemble et ce qui constitue concrètement la marque d’une fascination personnelle ; la différence entre ce qui relève de ce tropisme de l’auteur et ce qui a trait à une manière de décrire un salon. Rappelons que d’une part, il n’est pas le seul à s’enthousiasmer pour Greuze – les comptes-rendus du Mercure de France, par exemple, sont aussi élogieux – et, d’autre part, que loin de ne vanter que ce peintre, il en loue d’autres qui sont bien loin de son style et de ses sujets, tels Deshays, Casanove, Chardin ou Vernet. Et si Walter E. Rex voit une forme de contradiction dans ces préférences (il se concentre alors sur Vernet et Greuze13), René Démoris l’explique en partie par l’intérêt de l’auteur pour l’expression de la vérité sur la toile et en particulier sur les visages14 : un point focal de l’éclectisme diderotien. Mais chez Greuze, à l’instar d’autres critiques – Joseph Mathon de la Cour, Bridard de la Garde –, ce qui l’intéresse c’est le peintre des mœurs qui est aussi un peintre moral. Ainsi, dans deux tableaux représentant l’épouse du peintre, Le Portrait de Mme Greuze (IV, 386-386) et La Mère bien-aimée (388-390)15, s’il relève quelque sensualité, pour ne pas dire une certaine volupté, c’est avant tout avec humour : il ne s’agit pas d’un regard totalement libertin, du moins ne l’est-il que momentanément et ironiquement. La description du Portrait de Mme Greuze s’ouvre sur un avertissement, une clé de lecture : « Voici, mon ami, de quoi vous montrer combien il reste d’équivoque dans le meilleur tableau » (IV, 385). Et la pose ainsi décrite provoque en effet une confusion des sens, d’autant que les émotions produites sur le public y sont, comme souvent chez Diderot, mêlées à la description :

Cette bouche entrouverte, ces yeux nageants [sic], cette attitude renversée, cou gonflé, ce mélange voluptueux de peine et de plaisir font baisser les yeux et rougir toutes les honnêtes femmes dans cet endroit. Tout à côté c’est la même attitude, les mêmes yeux, le même cou, le même mélange de passions, et aucune d’elles ne s’en aperçoit. Au reste, si les femmes passent vite devant ce morceau, les hommes s’y arrêtent plus longtemps, j’entends ceux qui s’y connaissent, et ceux qui sous prétexte de s’y connaître viennent jouir d’un spectacle de volupté forte, et ceux qui, comme moi, réunissent les deux motifs. (IV, 386)

Mais n’est-ce pas un effet de la description ? S’agissant d’une étude pour La Mère bien-aimée, l’imagination de Diderot s’évade sans doute, c’est du moins ce que suggère ce qu’il dit un peu plus loin au sujet de cette esquisse : « les esquisses ont communément un feu que le tableau n’a pas ; c’est le moment de chaleur de l’artiste16 », or, précisait-il entre ces deux descriptions, au sujet d’un Autre Portrait de Mme Greuze, « ce peintre est certainement amoureux de sa femme17 ». Si le critique d’art se plaît ordinairement à animer les toiles qu’il voit, quand il s’agit d’esquisses ou d’études, la part d’imagination s’accroît :

Or plus l’expression des arts est vague, plus l’imagination est à l’aise. Il faut entendre dans la musique vocale ce qu’elle exprime. Je fais dire à une symphonie bien faite presque ce qu’il me plaît […]. Il en est à peu près de même de l’esquisse et du tableau : je vois dans le tableau une chose prononcée ; combien dans l’esquisse y supposai-je de choses qui y sont à peine annoncées ! (IV, 388)

C’est bien une interprétation qu’il propose, une vision personnelle, quand bien même elle serait partagée par d’autres (les postures finement observées dans le public l’attestent). Mais le fil directeur qui unit ces trois portraits, ou du moins la lecture qu’en fait Diderot, c’est bien l’amour : celui qu’exprime l’épouse, celui que ressent Greuze à la représenter18, et, pour finir, celui de la mère. La dernière phrase de la description de La Mère bien-aimée, clôt en effet ce triptyque sur une rectification morale – de l’objet ou du regard, difficile de trancher –, « et en somme la morale est sauve », comme le souligne avec humour René Démoris19. Il est intéressant de noter que l’énoncé du message moral s’adresse finalement au père de famille, celui-là même qui s’était arrêté devant le premier tableau pour en saisir la « volupté » : celle-ci, perceptible par « équivoque », est bel et bien in fine réservée à l’époux aimant et s’accroît de la jouissance d’être un père faisant le bonheur de sa nombreuse famille.

Plusieurs critiques ont déjà fait remarquer ce paradoxe que constitue l’association entre un goût pour les évocations voluptueuses, voire un éloge progressif du crime comme forme d’art, et la défense de la vertu et de la morale. Ainsi, au sujet de l’étrange digression sur le génie du crime, au début de la présentation de Greuze20, Michel Delon note : « II est intéressant que ces lignes effervescentes aient été justement écrites dans l’article consacré au vertueux et larmoyant Greuze. Diderot ne s’enferme pas dans un moralisme bourgeois du style "Travail, Famille, Patrie" »21. Chez Diderot, il peut être périlleux, notamment en ce qui concerne la question de la morale articulée au goût, aussi bien de plaquer sur l’auteur tel angle de lecture (par exemple, la verticalité de la relation paternelle) que de l’envisager sous l’aspect de la contradiction, fût-il le prince des paradoxes. Bien au contraire, s’il convient de chercher des liens, d’opérer des rapprochements dans les goûts si divers de l’auteur, il faut ne surtout pas les forcer et respecter sa variété, celle à laquelle il tend quand il explique comment « décrire un Salon », et ce faisant, comment lire un Salon22 :

Pour décrire un Salon à mon gré et au vôtre, savez-vous, mon ami, ce qu’il faudrait avoir ? Toutes les sortes de goût, un cœur sensible à tous les charmes, une âme susceptible d’une infinité d’enthousiasmes différents, une variété de styles qui répondît à la variété des pinceaux ; pouvoir être grand et voluptueux avec Deshays, simple et vrai avec Chardin, délicat avec Vien, pathétique avec Greuze, produire toutes les illusions possibles avec Vernet. (IV, 237)

La vérité de Greuze est donc – pour Diderot – dans le pathétique.

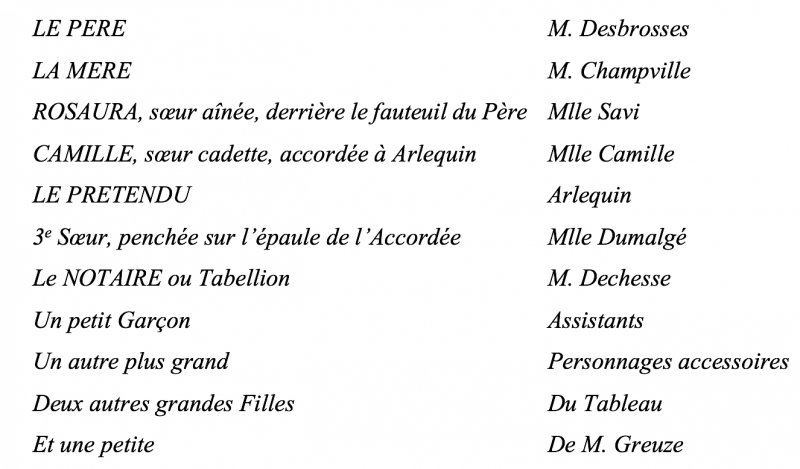

Les autres tableaux de genre mettant en scène des pères, dans les deux salons précédents, ont aussi été commentés par les critiques. C’est déjà le cas, en 1761, du Paralytique secouru par ses enfants et encore davantage de L’Accordée de Village, puis de La Piété filiale en 1763. Ce dernier, précise Diderot, « attire les spectateurs en foule » (IV, 278) ; de même, L’Accordée se mérite tant il y a de monde : « Enfin je l’ai vu, ce tableau de notre ami Greuze ; mais ce n’a pas été sans peine ; il continue d’attirer la foule » (IV, 232). Les différents périodiques, du Journal encyclopédique (15 sept. 1761) au Mercure de France (oct. 1761), en passant par l’Observateur littéraire sont unanimes. Il y a quelque chose de l’air du temps : c’est l’année de la parution de « La Bergère des Alpes » de Marmontel – que Diderot n’apprécie guère, que Vernet mettra en peinture en 1763, et qu’il n’aimera pas davantage23 – et surtout de Julie ou La Nouvelle Héloïse au succès retentissant. L’attrait de Diderot est donc bien conforme à celui de l’ensemble du public. Le succès du tableau est éclatant : L’abbé Aubert fait paraître, dans le Mercure de France d’octobre 1761, une poésie, « L’Accordée de Village, conte moral dont l’idée est reprise du tableau de M. Greuze, exposé au Salon du Louvre » ; le 30 du même mois, les Comédiens Italiens donnent une comédie intitulée Les Noces d’Arlequin, dont le deuxième acte se clôt sur un tableau reproduisant celui de Greuze.

Mais des variations dans la réception existent « selon le caractère de celui qui regarde le tableau », précise-t-il. Aussi convient-il de tenter de dégager ce qui caractérise son regard particulier. Ainsi tous vantent, à l’instar du Mercure de France, « les beautés multipliées de chacune de ces parties »24. De même, « c’est sur cette toile que l’on peut dire que la nature parle »25. Ce que l’abbé de La Garde, très élogieux dans L’Observateur littéraire, confirme : « Le pinceau parle dans ce vieillard ; on entend ce qu’il dit au jeune homme à qui il remet le sac d’argent, et qui l’écoute debout avec une attention respectueuse. On voit qu’il l’exhorte à faire un usage utile et honnête de cette dot, et on lit sa confiance dans la manière dont il lui parle »26. Aussi faut-il relativiser la singularité de Diderot : l’originalité et la force de sa critique ne résident pas dans le fait de voir une scène quasi théâtrale, d’entendre ce que dit le vieillard, mais bien de céder à la tentation du dramaturge, de n’être plus seulement spectateur mais de devenir auteur en le faisant véritablement parler : « Jeannette est douce et sage ; elle fera ton bonheur ; songe à faire le sien »27. En revanche, les critiques s’accordent – à l’exception de Diderot – sur l’importance première de la jeune accordée. Le Mercure la décrit longuement (« L’Accordée, qui est la principale, occupe le milieu de la scène »)28 pour souligner sa beauté, mais surtout son « trouble » qui s’accompagne de sa « modestie » et de sa « pudeur » : « aux yeux du spectateur, ce n’est pas dans le sac qu’est la véritable dot de cette aimable villageoise »29. L’Observateur littéraire se focalise aussi plus longtemps sur ce personnage30, pour lui trouver autant de charmes, mais peut-être plus de langueur et un peu moins de pudeur. C’est l’amour qu’elle incarne – ainsi que sa beauté – qui semble tous les captiver, à l’instar de l’abbé Aubert, dont le poème met en scène un financier arrivant par hasard dans cette famille, spectateur d’un amour qui le convainc de l’importance de ce sentiment. Grimm aussi semble être fortement ému par ce personnage auquel il consacre l’essentiel du post-scriptum à l’article de Diderot.

L’admiration que provoque la toile de Greuze est dont bien unanime, du clan des philosophes aux Mémoires de Trévoux. Les documents qui suivent montrent seulement quelques divergences interprétatives, notamment sur des points de détail, sur ce qui attire en premier l’œil du critique, ou plutôt, parfois, sur ce qu’il voudrait que l’on regardât en particulier. Si l’on a déjà rappelé que La Correspondance littéraire de Grimm était confidentielle, inversement, il semblerait qu’un auteur de notre corpus soit particulièrement influent, en 1761, dans le monde de l’art : Bridard de La Garde, contributeur du Mercure de France et de L’Observateur littéraire (quoique les articles de ce dernier passent pour être de son directeur, l’abbé de La Porte), repris et cité régulièrement et notamment dans les Mémoires de Trévoux.

Le tableau

L’Accordée de village, Jean-Baptiste Greuze, Huile sur toile, 92x117 cm, INV 5037

© 2010 RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Franck Raux

Note sur l’établissement des textes31

Nous reproduisons ci-après les textes, annotés et précédés d’une notice, directement à partir des journaux dans lesquels ils ont parus :

-

La Correspondance littéraire, philosophique et critique, dirigée par Melchior Grimm, livraison du 15 octobre 1761, reproduite dans diverses éditions32. Signalons en effet que cet extrait du Salon de 1761 n’a pas de copie autographe qui permette de distinguer avec exactitude ce qui revient à Diderot et ce qui relève des corrections de Grimm. Le commentaire de Grimm est emprunté à : Diderot, Arts et lettres (1739-1766), éd. Jean Varloot, Hermann, 1980 (DPV XIII) p. 270-272.

-

Le Journal encyclopédique, 15 octobre 1761, t. VII, 2e partie, p. 53-55.

-

L’Observateur littéraire, Lettre VII, p. 164-168 (Bridard de La Garde).

-

L’Année littéraire. Année M.DCC.LXI., par M. Fréron, chez Michel Lambert, Imprimeur-Libraire, rue et à côté de la Comédie Française, au Parnasse, Lettre IX, p. 209-211.

-

Le Mercure de France, octobre 1761, 1er vol., p. 170-173 (Bridard de La Garde).

-

Mémoires pour l’histoire des sciences et des beaux-Arts. Commencés d’être imprimés l’an 1701 à Trévoux, et dédiés à son Altesse Sérénissime Monseigneur le Prince Souverain de Dombes, octobre 1761. IIe vol., à Paris, chez Chaubert, chez Herissant. Avec approbation, et privilège du Roi, p. 2639-2640.

-

Journal des Dames, dédié à son excellence Madame la Princesse de Gallitzin, de l’Académie des Arcades de Rome. Par Mme de Beaumer, octobre 1761, tome troisième, Première partie, à La Haye, p. 76-77.

-

Le conte moral de l’Abbé Aubert. Mercure de France, octobre 1761, t. II, p. 66-68.

-

« Parallèle entre M. l’abbé Aubert et M. Greuze » : Mercure de France, novembre 1761, p. 45-49.

-

« Compte-rendu de la Comédie italienne inspirée de L’Accordée de village » : Mercure de France, décembre 1761, p. 192-195.

Conformément aux principes de l’édition contemporaine, nous avons modernisé l’orthographe mais avons conservé la ponctuation – sauf cas véritablement problématique relevant d’une erreur très probable de l’imprimeur.

Les textes critiques (annotés et précédés d’une notice)

Diderot pour La Correspondance littéraire

Le commentaire de Diderot est un des deux seuls écrits à la première personne – avec celui de Fréron. Son admiration est palpable et assumée, il ne feint pas l’objectivité. Mais celle-ci est lisible dans les commentaires techniques qui relancent la description, laquelle ressuscite l’admiration. En revanche, Grimm exagère quelque peu dans son post-scriptum en parlant d’extase, tant le terme est fort au XVIIIe siècle33 : « Ravissement d’esprit, suspension des sens causée par une forte contemplation de quelque objet extraordinaire ou surnaturel », dit le Dictionnaire de l’Académie de 1762. Or, le cœur de la critique diderotienne porte au contraire sur le naturel – qui, certes, porté à ce degré de perfection, a quelque chose d’extraordinaire. Il évoque cette « émotion douce » qui gagne progressivement le spectateur34 et que restitue l’auteur dans cette alternance entre les analyses techniques (sur la forme pyramidale, notamment) et les impressions (« la composition m’en a paru très belle »). « C’est la chose comme elle a dû se passer », dit-il pour souligner le naturel de cette composition, mais, incidemment peut-être, le commentaire prend une valeur métatextuelle : le texte de Diderot nous décrit sa contemplation du tableau comme elle a dû se passer.

Ainsi, l’auteur nous fait épouser son regard, et pas seulement son expertise – comme les autres experts en esthétique. Et ce qui attire le plus son attention, c’est la figure du père35 : « C’est le père qui attache principalement les regards ; ensuite l’époux ou le fiancé ; ensuite la mère, la sœur cadette ou l’aînée, selon le caractère de celui qui regarde le tableau […]36 ». Ici, le tropisme diderotien se mue en tâche aveugle qui le fait se focaliser sur cette figure qui, pour les autres observateurs, est secondaire. La description qui souligne la bonhomie du personnage ainsi que son autorité morale naturelle articule la vérité de la représentation – bien qu’elle passe par la fiction des paroles rapportées – et celle du détail de la peinture. Or, l’on peut être frappé par la brièveté de cette description37 relativement à celle de « la fiancée »38. Et en effet, le jeu de lumières, la position sur la toile, la verticalité, tout semble sur ce point donner davantage raison aux autres critiques : le couple est au cœur de la toile. Pourquoi une telle différence ? Une première hypothèse serait qu’il est le personnage parlant de la scène. Mais la jeune femme est éloquente à sa façon, et s’adresse à plus de monde par chacun de ses gestes ou la position de sa tête. S’agit-il d’une contradiction diderotienne ? On peut alors postuler que cette apparente contradiction entre l’affirmation d’une centralité du père et la brièveté relative de sa description relèverait d’une certaine pudeur dans l’évocation d’une figure qui lui en rappelle une autre, plus personnelle, celle de Didier, le point aveugle dans le regard diderotien. C’est à cette dernière hypothèse que se rangent Antoinette et Jean Erhard39, soulignant ce détail dans le texte du Salon : le père est assis sur une chaise et non sur un « fauteuil » comme le dit à trois reprises Diderot (pour une fois « chaise », à la fin), un « fauteuil » qui évoque celui de l’Entretien d’un père avec ses enfants, mais aussi, celui de la correspondance : où il revoit son père, où il s’imagine lui-même, devenu vieux. « N’est-ce pas cette image forte, gravée dans sa mémoire visuelle et sa sensibilité, que Diderot substitue spontanément au tableau de Greuze, au point de voir au "fauteuil" du vieillard des bras qui n’existent pas ? »40. Serait-ce le fantôme de son père, celui qui le hantait quand il devait écrire Le Juge de Kent, qu’il revoit là ? Si je partage bien l’interrogation d’Antoinette et Jean Erhard41 quant à ce triple lapsus chez un critique si attentif aux détails, gardons-nous de conclusions hâtives. Ce qui demeure, c’est une superposition d’images : les pères chez Greuze, généralement sur des fauteuils, tout comme ceux de Diderot, semblent se confondre dans des souvenirs dont une généalogie certaine semble bien impossible.

C’est en cela, et notamment en raison de la portée symbolique de cet objet que l’on peut dire « scénique » (dans la scène que reconstitue Diderot commentateur et dramaturge en même temps), qu’il est permis de parler d’un point aveugle. Dans La Piété filiale, « le principal personnage, celui qui occupe le milieu de la scène, et qui fixe l’attention, est un vieillard paralytique, étendu dans son fauteuil, la tête appuyée sur un traversin, et les pieds sur un tabouret »42, note Diderot au tout début de sa description du tableau, mais cette fois-ci de façon incontestable43 : si les jambes lui manquent, son fauteuil a bien des bras. Le portrait du vieillard, est bien plus pathétique par son état, plus touchant par la façon dont il est entouré de sa famille qui suspend ses activités pour s’occuper de lui ou pour l’écouter. Le traversin que remet en place sa fille et la couverture qui enveloppe ses jambes malades, détails des plus réalistes, peuvent évoquer au lecteur de l’Entretien d’un père avec ses enfants cet épisode semblable, qui peut tout autant être un souvenir réel qu’une réminiscence du tableau44. C’est ce genre de détails que Diderot affectionne particulièrement dans les grandes scènes intimistes de Greuze45. Une autre qualité essentielle commune à L’Accordée et à La Piété filiale – mais qui convient parfaitement à d’autres œuvres de Greuze, notamment à La Jeune fille pleurant son oiseau mort, et qui en justifie en quelque sorte le dialogue fictif diderotien – réside dans le fait de raconter une histoire : « Tout est rapporté au principal personnage et ce qu’on fait dans le moment présent, et ce qu’on faisait dans le moment précédent » (IV, 276), autrement dit une réelle qualité dramatique46. Suit une énumération de diverses critiques entendues au sujet du tableau ; celles-ci sont, une fois de plus, balayées d’un revers : « Que… et que mille diables emportent les critiques et moi tout le premier ! Ce tableau est beau, très beau, et malheur à celui qui peut le considérer de sang-froid ! »47, de la même façon que Diderot finit par qualifier ses propres réserves de bagatelles ici. Notons toutefois que parmi ces critiques, Diderot ne prend pas en compte le point de vue développé dans le Mercure de France qui voit dans le jeune homme non le gendre du vieillard, mais son fils48. Une observation attentive des traits de ce vieillard, comparé à celui de L’Accordée de village, justifie nettement cette interprétation qui, surtout, est beaucoup plus cohérente avec le titre du tableau (même si l’on peut appeler « fils » son gendre). À supposer que le Mercure ait raison – ce qui, on l’aura compris, est mon hypothèse – pourquoi et comment Diderot semble-t-il ne pas avoir un instant envisagé ce scénario ? Serait-ce simplement parce qu’il crut reconnaître les mêmes personnages que dans l’Accordée de village ? Mais il insiste pourtant : « le caractère du vieillard est unique ; le caractère du gendre est unique ; l’enfant qui apporte à boire, unique. La vieille femme, unique »49. Encore une fois, il demeure difficile de trancher quant à savoir si Diderot, si prompt à s’identifier aux personnages des tableaux, aurait ici préféré ne pas voir ce fils qu’il n’a pas su être, pour préférer distinguer un gendre qu’il se souhaiterait pour ses vieux jours.

Ce qui est certain, en revanche, c’est qu’entre Diderot et Greuze, son peintre, il y a une convergence de sensibilité autour des mêmes sujets, une même vision des mêmes figures paternelles et filiales. Mais c’est peut-être aussi que Greuze a lui-même quelque chose de Diderot, à moins que ce ne soit l’inverse. Les grands tableaux familiaux de Greuze qui donnent les longues descriptions enthousiastes de Diderot, lui fournissent aussi régulièrement l’occasion de peindre à la fois l’excellence de l’artiste et le portrait sans concession de l’homme et de sa vanité50. Et dans la description de l’artiste, ce n’est pas simplement un parallèle entre les arts qui se donne à lire, mais sans doute bien plus un parallèle entre la peinture de l’un et le théâtre (théorie et pratique) de l’auteur du Fils naturel et des Entretiens, du Père de famille et du Discours sur la poésie dramatique :

D’abord, le genre me plaît. C’est la peinture morale. Quoi donc, le pinceau n’a-t-il pas été assez et trop longtemps consacré à la débauche et au vice ? ne devons-nous pas être satisfaits de le voir concourir avec la poésie dramatique à nous toucher, à nous instruire, à nous corriger et à nous inviter à la vertu ? Courage, mon ami Greuze ! Fais de la morale en peinture, et fais-en toujours comme cela. Lorsque tu seras au moment de quitter la vie, il n’y aura aucune de tes compositions que tu ne puisses te rappeler avec plaisir. (IV, 275)

Au parallèle entre les arts, s’ajoute ici une discrète identification51, notamment à travers la question d’être satisfait de son œuvre, « au moment de quitter la vie ». Mais on reconnaît aussi, dans le portrait élogieux du peintre, cet observateur constant que dessine, avec plus de modestie, le narrateur du Neveu de Rameau dans son autoportrait liminaire, mais aussi le travailleur acharné que l’on perçoit régulièrement dans la correspondance, l’enthousiaste Dorval, et encore l’être à la fois sensible et rationnel :

Il serait bien surprenant que cet artiste n’excellât pas. Il a de l’esprit et de la sensibilité. Il est enthousiaste de son art ; il fait des études sans fin. […] Il est sans cesse observateur, dans les rues, dans les églises, dans les marchés, dans les spectacles, dans les promenades, dans les assemblées publiques. Médite-t-il un sujet, il en est obsédé, suivi partout. Son caractère même s’en ressent. Il prend celui de son tableau ; il est brusque, doux, insinuant, caustique, galant, triste, gai, froid, chaud, sérieux ou fou, selon la chose qu’il projette. (IV, 278)

L’énumération finale frappe par son accumulation qui s’achève sur la notion de folie, pourtant guère présente ni dans les toiles de Greuze, ni dans les commentaires de Diderot à son sujet. Relativement à une telle proximité, il n’est donc pas étonnant que Diderot s’enthousiasme à son tour et ne s’identifie plus seulement aux personnages de la toile, mais à l’artiste, pour devenir créateur à son tour52. Combien de fois propose-t-il à tel peintre de reprendre sa toile à la façon de Greuze53 ? Mais ce qu’incarne principalement Greuze (et ce dont il ne doit pas s’écarter)54 c’est la peinture de mœurs, celle « de la sensibilité et des bonnes mœurs » (IV, 235), c’est le Diderot moral, la part belle de l’auteur55, ou plutôt du dramaturge, d’où sans doute, l’identification récurrente au père dans les tableaux, incarnation ici de l’adage horatien bene moratae, repris dans les Essais sur la peinture (IV, 500). « Quelle leçon pour les pères et pour les enfants ! » s’exclame Diderot à propos de l’esquisse du Fils puni : la phrase pourrait tout aussi bien convenir à l’immense majorité de sa production dramatique.

Enfin je l’ai vu, ce tableau de notre ami Greuze ; mais ce n’a pas été sans peine ; il continue d’attirer la foule. C’est un père qui vient de payer la dot de sa fille. Le sujet est pathétique56, et l’on se sent gagner d’une émotion douce en le regardant. La composition m’en a paru très belle ; c’est la chose comme elle a dû se passer. Il y a douze figures ; chacune est à sa place, et fait ce qu’elle doit. Comme elles s’enchaînent toutes ! Comme elles vont en ondoyant et en pyramidant ! Je me moque de ces conditions ; cependant, quand elles se rencontrent dans un morceau de peinture par hasard, sans que le peintre ait eu la pensée de les y introduire, sans qu’il leur ait rien sacrifié, elles me plaisent.

A droite de celui qui voit le morceau est un tabellion57 assis devant une petite table, le dos tourné au spectateur. Sur la table, le contrat de mariage, et d’autres papiers. Entre les jambes du tabellion, le plus jeune des enfants de la maison. Puis en continuant de suivre la composition de droite à gauche, une fille aînée debout, appuyée sur le dos du fauteuil58 de son père. Le père assis dans le fauteuil de la maison. Devant lui son gendre debout, et tenant de la main gauche le sac qui contient la dot. L’accordée debout aussi, un bras passé mollement sous celui de son fiancé ; l’autre bras saisi par la mère qui est assise au-dessous. Entre la mère et la fiancée, une sœur cadette debout, penchée sur la fiancée, et un bras jeté autour de ses épaules. Derrière ce groupe, un jeune enfant qui s’élève sur la pointe des pieds pour voir ce qui se passe. Au-dessous de la mère sur le devant, une jeune fille assise qui a de petits morceaux de pain coupé dans son tablier. Tout à fait à gauche, dans le fond, et loin de la scène, deux servantes debout qui regardent. Sur la droite, un garde-manger bien propre avec ce qu’on a coutume d’y renfermer, faisant partie du fond. Au milieu une vieille arquebuse pendue à son croc. Ensuite un escalier de bois qui conduit à l’étage au-dessus. Sur le devant, à terre, dans l’espace vide que laissent les figures, proche des pieds de la mère, une poule qui conduit ses poussins auxquels la petite fille jette du pain ; une terrine pleine d’eau, et sur le bord de la terrine, un poussin, le bec en l’air, pour laisser descendre dans son jabot l’eau qu’il a bue. Voilà l’ordonnance générale, venons aux détails.

Le tabellion est vêtu de noir, culotte et bas de couleur, en manteau et en rabat59, le chapeau sur la tête. Il a bien l’air un peu matois60 et chicanier61, comme il convient à un paysan62 de sa profession. C’est une belle figure. Il écoute ce que le père dit à son gendre. Le père est le seul qui parle. Le reste écoute, et se tait.

L’enfant qui est entre les jambes du tabellion est excellent pour la vérité de son action et de sa couleur. Sans s’intéresser à ce qui se passe, il regarde les papiers griffonnés, et promène ses petites mains par-dessus.

On voit dans la sœur aînée qui est appuyée debout sur le dos du fauteuil de son père, qu’elle crève de douleur et de jalousie, de ce qu’on a accordé le pas sur elle à sa cadette. Elle a la tête portée sur une de ses mains, et lance sur les fiancés des regards curieux, chagrins et courroucés.

Le père est un vieillard de soixante ans, en cheveux gris, un mouchoir tortillé autour de son col. Il a un air de bonhomie qui plaît. Les bras étendus vers son gendre, il lui parle avec une effusion de cœur qui enchante. Il semble lui dire : Jeannette est douce et sage ; elle fera ton bonheur ; songe à faire le sien… ou quelque autre chose sur l’importance des devoirs du mariage… Ce qu’il dit est sûrement touchant et honnête. Une de ses mains qu’on voit en dehors est hâlée et brune, l’autre qu’on voit en dedans, est blanche : cela est dans la nature.

Le fiancé est d’une figure tout à fait agréable. Il est hâlé de visage ; mais on voit qu’il est blanc de peau. Il est un peu penché vers son beau-père ; il prête attention à son discours ; il en a l’air pénétré ; il est fait au tour63 et vêtu à merveille, sans sortir de son état. J’en dis autant de tous les autres personnages.

Le peintre a donné à la fiancée une figure charmante, décente et réservée. Elle est vêtue à merveille. Ce tablier de toile blanc fait on ne peut pas mieux. Il y a un peu de luxe dans sa garniture ; mais c’est un jour de fiançailles. Il faut voir comme les plis de tous les vêtements de cette figure et des autres sont vrais ! Cette fille charmante n’est point droite, mais il y a une légère et molle inflexion dans toute sa figure et dans tous ses membres, qui la remplit de grâce et de vérité. Elle est jolie vraiment, et très jolie. Une gorge faite au tour qu’on ne voit point du tout. Mais je gage qu’il n’y a rien là qui la relève, et que cela se soutient tout seul. Plus à son fiancé, et elle n’eût pas été assez décente ; plus à sa mère ou à son père, et elle eût été fausse. Elle a le bras à demi passé sous celui de son futur époux, et le bout de ses doigts tombe et appuie doucement sur sa main ; c’est la seule marque de tendresse qu’elle lui donne, et peut-être sans le savoir elle-même. C’est une idée délicate du peintre.

La mère est une bonne paysanne qui touche à la soixantaine, mais qui a de la santé. Elle est aussi vêtue large, et à merveille. D’une main elle tient le haut du bras de sa fille ; de l’autre elle serre ce bras au-dessus du poignet. Elle est assise ; elle regarde sa fille de bas en haut ; elle a bien quelque peine à la quitter ; mais le parti est bon. Jean est un brave garçon, honnête et laborieux ; elle ne doute point que sa fille ne soit heureuse avec lui. La gaieté et la tendresse sont mêlées dans la physionomie de cette bonne mère.

Pour cette sœur cadette qui est debout à côté de la fiancée, qui l’embrasse, et qui s’afflige sur son sein, c’est un personnage tout à fait intéressant. Elle est vraiment fâchée64 de se séparer de sa sœur ; elle en pleure ; mais cet incident n’attriste pas la composition ; au contraire il ajoute à ce qu’elle a de touchant. Il y a du goût et du bon goût à avoir imaginé cet épisode.

Les deux enfants dont l’un assis à côté de la mère s’amuse à jeter du pain à la poule et à sa petite famille, et dont l’autre s’élève sur la pointe du pied, et tend le col pour voir, sont charmants ; mais surtout le dernier.

Les deux servantes debout, au fond de la chambre, nonchalamment penchées l’une contre l’autre, semblent dire d’attitude et de visage : Quand est-ce que notre tour viendra ?

Et cette poule qui a mené ses poussins au milieu de la scène, et qui a cinq ou six petits comme la mère aux pieds de laquelle elle cherche sa vie, a six à sept enfants ; et cette petite fille qui leur jette du pain, et qui les nourrit. Il faut avouer que tout cela est d’une convenance parfaite avec la scène qui se passe, et avec le lieu et les personnages. Voilà un petit trait de poésie tout à fait ingénieux.

C’est le père qui attache principalement les regards ; ensuite l’époux ou le fiancé ; ensuite l’accordée, la mère, la sœur cadette ou l’aînée, selon le caractère de celui qui regarde le tableau ; ensuite le tabellion, les autres enfants, les servantes et le fond ; preuve certaine d’une bonne ordonnance.

Teniers65 peint des mœurs plus vraies peut-être. Il serait plus aisé de retrouver les scènes et les personnages de ce peintre ; mais il y a plus d’élégance, plus de grâce, une nature plus agréable dans Greuze ; ses paysans ne sont ni grossiers comme ceux de notre bon Flamand, ni chimériques comme ceux de Boucher66. Je crois Teniers fort supérieur à Greuze pour la couleur. Je lui crois aussi beaucoup plus de fécondité. C’est d’ailleurs un grand paysagiste, un grand peintre d’arbres, de forêts, d’eaux, de montagnes, de chaumières et d’animaux.

On peut reprocher à Greuze d’avoir répété une même tête dans trois tableaux différents. La tête du père qui paye la dot est celle du père qui lit l’Écriture sainte à ses enfants67, et je crois aussi celle du paralytique68, ou du moins ce sont trois frères avec un grand air de famille.

Autre défaut. Cette sœur aînée, est-ce une sœur, ou une servante ? Si c’est une servante, elle a tort d’être appuyée sur le dos de la chaise de son maître, et je ne sais pourquoi elle envie si violemment le sort de sa maîtresse. Si c’est un enfant de la maison, pourquoi cet air ignoble, pourquoi ce négligé ? Contente ou mécontente, il fallait la vêtir comme elle doit l’être aux fiançailles de sa sœur. Je vois qu’on s’y trompe ; que la plupart de ceux qui regardent le tableau, la prennent pour une servante et que les autres sont perplexes. Je ne sais si la tête de cette sœur n’est pas aussi celle de la Blanchisseuse69.

Une femme de beaucoup d’esprit a remarqué que ce tableau était composé de deux natures. Elle prétend que le père, le fiancé et le tabellion, sont bien des paysans, des gens de campagne ; mais que la mère, la fiancée, et toutes les autres figures sont de la halle de Paris. La mère est une grosse marchande de fruits ou de poissons ; la fille est une jolie bouquetière. Cette observation est, au moins, fine ; voyez, mon ami, si elle est juste.

Mais il vaudrait bien mieux négliger ces bagatelles70, et s’extasier sur un morceau qui présente des beautés de tous côtés. C’est certainement ce que Greuze a fait de mieux. Ce morceau lui fera honneur, et comme peintre savant dans son art, et comme homme d’esprit et de goût. Sa composition est pleine d’esprit et de délicatesse. Le choix de ses sujets marque de la sensibilité et de bonnes mœurs.

Un homme riche qui voudrait avoir un beau morceau en émail, devrait faire exécuter ce tableau de Greuze par Durand71 qui est habile avec les couleurs que M. de Montami72 a découvertes. Une bonne copie en émail est presque regardée comme un original ; et cette sorte de peinture est particulièrement destinée à copier.

Le post-scriptum de Grimm

Dans ce commentaire qu’il rajoute à la suite de celui de Diderot, Grimm ne revient pas sur ses désaccords avec son ami. Ce qui apparaît nettement ici, au contraire, ce sont les points communs entre les deux sensibilités. Les deux commentaires se rejoignent jusque dans le fait d’énoncer le discours supposé du père de famille – ce sont les deux seuls de notre corpus à le faire, à la différence que chez Grimm ce discours sert à introduire une longue description de la fiancée, point central du tableau, sinon du regard du journaliste. Si le rapprochement avec la pauvre Paméla de Richardson peut sembler excessif, tant le scénario diverge, il aurait pu ne pas être renié par l’auteur de L’Éloge de Richardson, tant ce qui compte ici est le sensible de la scène traduit par le goût du détail juste qui fait toute la vérité de la toile, du roman ou du drame. Diderot fera lui aussi le rapprochement entre Greuze et Gessner lors du salon de 1763, à propos de La Jeune fille qui pleure son oiseau mort.

M. Diderot a raison, on ne saurait trop s’extasier sur ce charmant tableau. Je n’en ai pas vu de plus agréable, de plus intéressant, et dont l’effet soit plus doux. Ô que les mœurs simples sont belles et touchantes, et que l’esprit et la finesse sont peu de chose auprès d’elles ! Voilà pourquoi les Anciens seront toujours le charme de tous les gens de goût, de toutes les âmes honnêtes et sensibles. J’ai demandé à Greuze ce que M. de Marigny73 avait fait à Dieu pour posséder un tableau comme celui-là.

Si vous avez lu les Idylles de Gessner74 de Zurich dont on nous promet une traduction depuis longtemps, vous pourrez vous former une idée du génie de Greuze. Ils ont tous les deux un goût exquis, une délicatesse infinie, infiniment d’esprit, c’est-à-dire pas plus qu’il n’en faut pour faire valoir tous les détails, mais avec une mesure ! Jamais rien de trop, ni de trop peu. On ne peut regarder ce vieillard de Greuze sans se sentir venir les larmes aux yeux. Quel bon père ! Qu’il est bien digne de la douceur qu’il éprouve en ce moment ! Son gendre est pénétré de reconnaissance ; il est fort touché ; il voudrait remercier. Le père lui dit certainement : « Mon fils, ne me remercie pas de l’argent ; c’est de ma fille qu’il faut me remercier ; elle m’est bien plus chère que tout ce que je possède. » Ce bon père a raison. Quel père ne serait vain d’une telle fille ? Après lui Greuze doit en être le plus flatté ; c’est en vérité une figure sublime dans son genre ; c’est peu pour elle d’être la plus jolie créature du monde ; ses grâces innocentes ne sont pas ce qu’il y a de plus séduisant en elle ; mais comment vous peindre tout ce qui se passe dans son âme, au moment de cette révolution si désirable et si redoutée qui va se faire dans toute sa vie ? On voit un doux affaissement répandu sur tout son corps ; il n’y a qu’un homme de génie qui ait pu trouver cette attitude si délicate et si vraie. La tendresse pour son fiancé, le regret de quitter la maison paternelle, les mouvements de l’amour combattus par la modestie et par la pudeur dans une fille bien née ; mille sentiments confus de tendresse, de volupté, de crainte qui s’élèvent dans une âme innocente au moment de ce changement d’état, vous lisez tout cela dans le visage et dans l’attitude de cette charmante créature. Il me faudrait des pages pour vous en donner une idée très imparfaite. Comment le peintre a-t-il pu rendre tant de sentiments divers, et délicats, en quelques coups de pinceau ? La seule chose que j’aurais désirée, peut-être, c’est qu’il eût donné un peu plus de gentillesse au fiancé, non pas de cette fausse et détestable gentillesse de Boucher ; mais de cette gentillesse naïve, vraie et touchante qu’un homme comme Greuze est bien en état de trouver. Son fiancé est un beau garçon ; c’est sûrement encore un honnête garçon ; avec cela on ne voit point qu’il soit digne d’une telle épouse. Mais qui en effet pourrait être digne d’elle ? celui seul qui avec tous les avantages de la fortune, avec une âme simple, élevée et honnête, pourrait mettre toute sa gloire et tout son bonheur à posséder, à respecter, à adorer la plus aimable créature de l’univers. Greuze a fait, sans s’en douter, une Paméla75, c’est son portrait, trait pour trait.

Le Journal encyclopédique

Le commentaire du Salon de 1761 par le Journal encyclopédique se fait en deux temps : une première livraison en septembre se consacre aux tableaux d’« histoire, d’allégorie et de fables »76, s’achevant sur la pièce maîtresse de Doyen, Vénus blessée par Diomède ; la seconde livraison porte sur les « sujets d’imagination », puis les « Marines et paysages », les « Portraits » et un paragraphe sur la sculpture. La partition qui fait se succéder tableaux historiques ou allégoriques puis « sujets d’imagination est celle des genres nobles et bas en peinture, qui correspond à la hiérarchie des genres au théâtre, comme le signale le parallèle entre Racine et Molière »77. L’auteur ne rend pas compte de tout ce qu’il a vu au Salon et présente une sélection de tableaux, ceux qui ont réussi à « montrer dans de moins élevés [sujets] de mêmes talents, et à nous arracher la même admiration »78. Sont ainsi abordés successivement Carle Vanloo, Vien, Chardin, Bachelier, Doyen, pour finir cette section des « Sujets d’imagination » sur Greuze. L’appellation de cette catégorie est intéressante pour désigner ce qui paraît au spectateur comme une représentation réaliste, pittoresque. C’est qu’il faut entendre le terme comme « pensée, conception »79, voire comme « la faculté […] de rendre vivement les objets »80. C’est par elle, dit Voltaire, « qu’un poète crée ses personnages, leur donne des caractères, des passions ; invente sa fable, en présente l’exposition, en redouble le nœud, en prépare le dénouement ; travail qui demande encore le jugement le plus profond, et en même temps le plus fin »81. Autrement dit, ce sont des représentations qui ne s’inspirent pas de livres. Et le tableau de Greuze semble bien illustrer l’adage du philosophe : « Dans tous les arts la belle imagination est toujours naturelle »82.

M. Greuze est le favori du public, et il mérite toute sa faveur. Son dessein83 est exact, ses attitudes gracieuses, ses tours heureusement assemblés, sa touche spirituelle dit toujours quelque chose au spectateur, ses carnations paraissent vivantes ; et son coloris toujours varié, toujours vrai, donne l’âme à tout ce qu’il présente. Dès les premiers jours que le Salon fut ouvert, on admira une jeune blanchisseuse84, de la figure la plus intéressante, qui, pendant qu’elle se baisse pour laver son linge, lance un coup d’œil aussi coquet que malin. Mais sur les derniers jours de l’exposition, cet artiste a charmé le public par un tableau où il s’est surpassé lui-même. Il s’agit d’un mariage fait à la campagne, et le peintre a choisi l’instant où le père de l’accordée délivre la dot à son gendre. Le père habillé en paysan, mais en paysan opulent, donne à son gendre le sac où est enfermé l’argent ; en même temps il l’exhorte à en faire un bon usage. Son visage animé, sa main élevée, son corps qui semble partager le mouvement de son âme, font deviner au plus stupide spectateur, tout l’intérêt85 qui dans ce moment agite ce bon père. Le gendre à côté de lui, mais un peu plus enfoncé dans le tableau, écoute avec une attention sérieuse ce que lui dit le vieillard ; et cependant86 il a un bras qu’il tend en cachette à sa future. Celle-ci, à la physionomie la plus régulière, la plus gracieuse, la plus touchante, ajoute la naïve candeur d’un amour tendre, et en même temps tous les charmes de la plus aimable pudeur. Une simple rose orne son sein qui, palpitant et élevé, n’a cependant d’autre appui que la nature. D’une main elle tient celle de sa mère, et entrelace l’autre avec celle de son amant, mais à la dérobée et en tremblant ; sa jeune sœur penchée sur elle ne montre que la douleur de s’en séparer, tandis qu’une sœur aînée qu’on reconnaît à la jalousie qu’elle fait paraître contre une préférence qu’elle humilie, justifie cependant le goût de l’amant par une figure moins agréable. La bonne mère est pénétrée de joie, et semble dire de bien suivre les avis que donne son époux. Sur le devant du tableau, à côté du père, paraît un notaire de village la plume à la main, et qui a cet air d’importance que ces tabellions prennent avec les paysans. Différents personnages accessoires remplissent les vides ; mais tous sont convenables à la circonstance présente, et il n’y en a pas un qui n’exprime quelque chose. La vérité des objets matériels, la propriété des coloris, les grâces et la légèreté des draperies, achèvent de rendre ce tableau un des plus parfaits qui soient depuis longtemps, sortis de l’École Française. Un auteur connu par un recueil de Fables qui ont eu du succès, a fait un Conte Moral sur ce sujet, que l’on trouvera à la fin de cet extrait87.

L’Observateur littéraire

Cet article88 est censé être de l’abbé Joseph de La Porte, le fondateur, directeur et seul contributeur de L’Observateur littéraire. Il s’agit d’un personnage étrange, familier du financier Bertin (que satirise Diderot dans Le Neveu de Rameau) et proche de D’Alembert et Diderot (qui lui doit justement une grande partie des informations sur la « ménagerie Bertin ») ; mais il fréquentait aussi Palissot et Fréron avec qui il s’est brouillé avant de rejoindre le clan des Encyclopédistes. Jacques Wagner souligne sa modernité journalistique : « La Porte rapproche le métier de journaliste du travail de critique, mais s’interdit de "perdre beaucoup de temps à faire remarquer les défauts et de glisser légèrement sur les bons ouvrages" comme il en accuse Fréron et "ces vils corbeaux que l’aspect des vivants effraie et qui s’acharnent sur des cadavres" (5 janv. 1760, p. 3) »89. Le deuxième volume d’octobre 1761 du Mercure de France reproduit in extenso cet article, en l’introduisant ainsi :

L’aimable tableau de la petite Blanchisseuse, et plusieurs têtes admirables sont les premiers objets des louanges très justes et très raisonnées de ces Observations ; elles vont jusqu’à l’admiration pour le tableau qui a fait retourner tout Paris au Salon. Nos lecteurs perdraient trop à extraire ce morceau90.

Cependant, le tout début de l’article précise avec ironie :

Cette Société d’Amateurs, soit qu’elle existe réellement, soit qu’elle ne serve que de voile à un seul Auteur, a commencé ces observations en 1759 sur diverses productions modernes des Arts. M. l’Abbé de La Porte en a mis au jour quelques Morceaux en différents temps dans son Journal. Dès qu’elles parurent, elles attirèrent assez l’attention des Artistes, pour exciter des discussion, où la fatalité des disputes polémiques avait semé de l’aigreur, tandis que le Public y voyait avec assez d’étonnement, des connaissances dans les Arts plus profondes qu’on ne voulait en montrer, et plus qu’on en supposait même à des Gens de Lettres, en même temps qu’on y reconnaissait dans le style, un talent exercé, et une méthode de raisonnement supérieure à ce que laisse de loisir aux Artistes l’exercice de leurs études ordinaires. Les dernières observations de cette Société, imprimées séparément dans cette Brochure, portent spécialement sur le dernier Salon. Il nous a paru qu’en général le Public y avait trouvé des vues d’Artistes et de Connaisseurs délicats, présentées avec l’ordre et l’agrément des talents littéraires ; une convenance de style analogue aux divers sujets dont on y rend compte ; de la Philosophie même dans la recherche du rapport des effets avec leurs causes, dans plusieurs morceaux de Peinture et de Sculpture ; enfin, ce qui nous a déterminés par-dessus tout à en faire mention, une modération très-louable, jusques dans les critiques, et un si sage tempérament d’éloges et de censures, que les Artistes même qui en sont l’objet, ne pourraient ni affecter de refuser l’éloge, ni se formaliser de la censure. Nous copierons plusieurs endroits en entier, pour laisser juger de ce que nous venons de dire […]91.

Et, en effet, à partir de 1761, l’abbé Bridard de La Garde s’occupe du compte-rendu des Salons à la fois dans le Mercure de France et dans L’Observateur littéraire : c’est donc lui-même qu’il loue ici en feignant de citer un autre journal dont le contributeur est tout aussi anonyme, mais bien connu du happy few.

Ici encore, le critique « entend ce qu’il se dit au jeune homme » et résume l’exhortation paternelle, sans toutefois la rendre au style direct. Si l’auteur, à l’instar des autres critiques, ne peut s’empêcher d’interpréter l’expression des visages, il joue néanmoins l’objectivité en introduisant régulièrement ses remarques d’un « on voit », « on s’aperçoit que ». Comme la plupart des commentateurs – pour ne pas dire tous – il se montre particulièrement séduit par la fiancée, dont l’ambiguïté est aussitôt excusée par la pudeur et la situation. Encore une fois, et contre la prévention finale de Diderot – une « bagatelle », s’est-il excusé – il se range à l’avis général que la jalouse jeune fille ne peut être que la sœur de la future mariée.

Mais ce qui est au-dessus de toutes nos louanges, au-dessus même de l’idée que nous voudrions en donner, c’est le Tableau si longtemps attendu au Salon et dont la scène est dans le sein d’une honnête famille rurale. L’instant de l’action qu’a représentée M. Greuze, est celui où le père de l’accordée délivre à son gendre futur, l’argent de la dot de sa fille. Ce père assis dans la partie apparente est un vieillard d’une physionomie ouverte, avec toute la noblesse de son état. On remarque que c’est moins la décrépitude de l’âge, que le travail et l’impression de l’air, qui a sillonné son visage. Le pinceau parle dans ce vieillard ; on entend ce qu’il se dit au jeune homme à qui il remet le sac d’argent, et qui l’écoute debout avec une attention respectueuse. On voit qu’il exhorte à faire un usage utile et honnête de cette dot et on lit sa confiance dans la manière dont on lui parle. La jeune accordée a un bras entrelacé dans celui du jeune homme. On s’aperçoit que la pudeur et la présence des parents retiennent sa main prête à se poser sur celle du futur, qu’elle désire, mais qu’elle n’ose toucher. Son autre bras est embrassé par la bonne mère assise vis-à-vis du vieillard. Le chagrin de la séparation et la tendresse maternelle accompagnent et rendent plus intéressantes les leçons qu’elle donne à la fille. Rien n’est si piquant que la figure de cette accordée, ni de si spirituellement adapté au sujet. Sa tête est charmante ; et les yeux baissés vers la mère avec une modeste contrainte, ne laissent que mieux deviner le charme naïf de la physionomie. On y distingue jusqu’à une petite hypocrisie douce et honnête, qui couvre le véritable intérêt dont elle est occupée dans ce moment. Les souplesses gracieuses d’une jolie taille, qui fort des mains de la nature, et qu’aucun artifice n’a formée ni soutenue, sont exprimées avec une délicatesse au-dessus de tout éloge. Il n’est pas jusqu’à son tablier blanc, qui, dans la chute naturelle, et sans recherche apparente, ne concoure à la perfection de ce caractère. Une petite sœur, penchée sur les bras de cette accordée, pleure leur séparation, comme c’est la sage des sœurs cadettes, tandis que derrière tout ce monde, un petit frère à cheveux blonds bouclés, se lève sur la pointe des pieds pour mieux voir ce qui se passe. L’importance dont est cette action dans une famille, la lui fait croire une cérémonie fort curieuse. Ce qui ajoute infiniment à l’intérêt de la scène, c’est le mélange de dépit, de regret et de jalousie qu’on aperçoit distinctement sur la physionomie d’une autre jeune personne, qui, le bas du visage sur la main, derrière le siège du vieillard, lève des yeux mécontents sur le couple et particulièrement sur le futur. Sans ressembler à l’accordée, on la reconnaît pourtant à l’air de famille, pour une sœur aînée que le choix du jeune homme a sacrifié à la cadette. Près du vieillard, sur le devant de la toile, le peintre a placé le personnage indispensable : c’est le tabellion avec son habit noir et son manteau. On voit qu’il se donne l’importance de son ministère devant ces bonnes gens, et tout, jusqu’au tour de son chapeau, indique et l’état et le personnage. En observant en détail tout ce tableau, on y remarque, de la part du Peintre, une attention réfléchie et étendue sur toutes les vérités de la nature, attention qui a peu d’exemples, et dont on défie plus d’imitateurs. Non seulement les têtes, mais encore les jambes, les mains et les carnations marquent dans chaque personnage l’âge, le sexe, l’état, et ce que le plus ou le moins de fatigue du corps y doit occasionner de différence. On ne peut trop admirer la chaîne heureuse de lumière, qui met tous les objets dans leur véritable place et dans le ton vrai que chaque place doit leur donner. Des ombres fondues avec les clairs opèrent les prestiges de l’illusion, comme on le remarque à l’égard d’une armoire placée pour faire fond au groupe du vieillard. La vue en mesure la profondeur et les saillies, dans le secours des ombres tranchées, toujours fausses lorsque la cause de la lumière ne frappe pas l’objet immédiatement. Les vides du tableau sont agréablement remplis par quelques personnages épisodiques, mais naturellement accessoires92 au sujet. Ce morceau précieux appartient au mécène93 même, qui préside sur les arts, ce que nous remarquons ici, tant pour l’honneur du peintre, que pour celui du goût d’un protecteur utile, non seulement par l’usage de son autorité, mais encore par l’emploi de ses propres fonds. Cet hommage que nous lui rendons au nom des artistes, nous rappelle la juste reconnaissance qu’ils doivent aussi, et qu’ils ressentent tous pour cette généreuse et constante bienfaitrice, qui féconde si ardemment et si utilement les vues de leur protecteur. C’est à elle qu’appartient un autre tableau de M. Greuze, représentant un berger qui consulte le sort en soufflant sur une fleur94. Il a été fait pour servir de pendant à celui de l’ingénuité, vu avec tant de plaisir au précédent Salon95. Il ne cède point au premier par le mérite de l’art, mais peut-être par les grâces du caractère de simplicité, plus touchantes dans un sexe que dans un autre.

On n’a pas omis les desseins de ce peintre qui étaient exposés. On remarque à l’occasion de ce qu’ils représentent, que les sujets qu’imagine et que rend si bien ce jeune peintre, pourront former un jour un Traité complet de morale domestique96.

L’Année littéraire97

La célèbre gazette de Fréron constitue un véritable phénomène éditorial et de la presse dans cette deuxième moitié du XVIIIe siècle : tenue de bout en bout par Elie Fréron, elle connaît un succès phénoménal et un rythme qui ne l’est pas moins puisqu’un numéro paraît tous les dix jours. De 1754 à 1775, 176 volumes ont été publiés : 7 la première année, puis 8 par an. Ce journal lui assure une petite fortune. Les articles ne sont pas signés et l’on sait que pour tenir la cadence – ainsi que celle de ses autres journaux – Fréon a dû faire appel à d’autres collaborateurs anonymes. Nombre d’articles ont pour point commun cette ironie qui rendit célèbre Fréron – qui lui avait valu non seulement les foudres de Voltaire et du parti encyclopédique, mais aussi quelques séjours en prison. Ce ton se fait ici discret tant le compte-rendu est dominé par l’admiration du tableau ; discret mais non absent : quelques allusions contre les « raffinements subtils » de certains peintres, et le comportement des badauds se pressant devant le tableau, le voyant mal et surtout, sans doute, empêchant le grand critique de bien en profiter. En l’absence d’indices supplémentaires, on continuera de présumer que c’est bien Fréron qui en est l’auteur, les valeurs morales et les critères esthétiques qui président à l’écriture de cet article semblant bien correspondre à ce que l’on sait de ce journaliste.

C’est dans un « Supplément à l’article du Salon », que Fréron aborde la critique du tableau de Greuze98, il le justifie par le fait que L’Accordée de village n’est apparue que tardivement dans le Salon, tout comme le portrait réalisé par De la Tour et une scène mythologique de Boucher. Mais il ne consacre qu’un bref paragraphe à chacun de ces deux derniers, contre près de trois pages au chef-d’œuvre de Greuze. A la fin de ce Supplément, il reproduit une partie du conte moral d’Aubert, dont il résume la fin99. Quoiqu’élogieux, l’article évite de louer à l’excès la beauté de la fiancée, essentiellement caractérisée ici par sa « pudeur », mais suggère, lui aussi, le contenu du discours du père à son futur gendre.

Depuis que je vous ai parlé, Monsieur, des meilleurs ouvrages de peinture, de sculpture et de gravure exposés cette année dans le grand Salon du Louvre, on l’a enrichi de quelques productions tardives qui excitent la curiosité et les applaudissements du public. Je ne puis vous rendre la sensation de plaisir vive et générale que fait surtout le tableau de M. Greuze, représentant un mariage dans l’instant où le père de l’accordée remet la dot à son gendre. On s’y porte en foule ; on se presse, on s’écrase, et ce n’est pas sans peine qu’on perce le rempart des badauds qui empêchent qu’on le voie bien, et qui le voient très mal eux-mêmes, en le regardant de trop près.

Ce chef-d’œuvre nous offre une de ces scènes naturelles dont l’imitation, lorsqu’elle est parfaite, est toujours vue avec transport. M. Greuze a fait entrer dans sa composition des épisodes ingénieux et si bien liés à l’action principale100 qu’il semble qu’on ne pouvait en imaginer d’autres ; peu d’artistes néanmoins eussent été capables de jeter tant d’intérêts101 divers dans un sujet aussi simple. Ce ne sont point de ces petits mystères, de ces raffinements subtils qui ne sont aperçus que de ceux qui les emploient, et de quelques prétendus connaisseurs qui se croient nés pour donner des leçons aux artistes102. Ici tout parle aux yeux ; nulle recherche, nulle affectation, nulle mignardise. Quant à l’art de la peinture, ce tableau est au-dessus de tous les éloges. Quelle finesse et quelle vérité dans les têtes, du bon vieillard qui, en remettant le sac d’argent à son gendre, semble lui recommander la sagesse et l’économie ; de l’accordée qui présente l’image de la pudeur ; de la mère qui ne peut quitter la main de sa fille, qui gémit de la perdre, et qui cependant est charmée de la voir établie ; de la chère petite sœur qui embrasse la future épouse, et que cette séparation attendrit véritablement ; d’une autre sœur, l’aînée de toutes, qui lance des regards de jalousie et de dépit sur les nouveaux mariés. Ce talent d’exprimer les passions sur la toile est très rare, et M. Greuze le possède au plus haut degré. Un mérite peu commun, même parmi les plus grands maîtres qui ont travaillé dans des genres semblables, et qu’on admire encore dans M. Greuze, est non seulement le choix de la nature la plus agréable et la plus convenable à ses sujets, mais l’art avec lequel il sait la rectifier et l’embellir ; car il ne faut pas croire qu’il ait trouvé dans ses modèles toutes les beautés et toutes les grâces qu’il y fait paraître. On ne peut aussi trop louer sa couleur dans toutes les parties de détail de ce tableau charmant, l’esprit et la légèreté de sa touche dans l’exécution, enfin, le beau fini qui, sans froideur et sans appesantissement, rend avec exactitude tout ce que la Nature peut présenter aux yeux les plus éclairés.

Le Mercure de France

L’article du Mercure de France sur L’Accordée de village est placé après celui des « Beaux-Arts » (Article 4, p. 141-169), sous le titre « Supplément à l’article des Beaux-Arts », ce que justifient les premières lignes du texte. L’auteur – qui ne signe pas – est très probablement l’abbé Philippe Bridard de La Garde (1710 ? 1767), souffleur et bibliothécaire de Mme de Pompadour. Pensionné du Mercure de France, il avait en charge le compte-rendu des spectacles et des Salons. Il était probablement une mouche de la Police de Paris ; homme aux mœurs légères, il avait débuté sa carrière par un petit roman satirique et libertin : Lettres de Thérèse, ou Mémoires d’une jeune Demoiselle de province pendant son séjour à Paris (1739).

Ici, le critique se montre un peu plus expressif quant à la beauté pudique et troublée de la vertueuse fiancée, que dans L’Observateur littéraire. Il interprète chacun des visages des membres de la famille. S’il ne fait pas explicitement parler la peinture, l’auteur ici énonce le principe de l’ut pictura poesis : « la Peinture parle ».

Le tableau de Monsieur Greuze qui représente un Mariage et l’instant où le père de l’Accordée délivre la dot à son gendre, a été exposé trop tard au Salon pour que nous ayons pu en parler en même temps que des autres Ouvrages de Peinture ; il est toutefois trop capital pour ne pas mériter un article particulier. Ce tableau appartient à M. le marquis de Marigny ; il est de trois pieds six pouces de large sur deux pieds six pouces de haut. M. Greuze est vraiment né peintre. Cette ingénieuse et savante composition en est la preuve ; l’esprit y paraît le disputer au talent et la connaissance de la Nature à l’exécution de l’Art. C’est sur cette toile que l’on peut dire que la Peinture parle ; le prestige y est si puissant, que l’œil s’y trompe, et que l’on croit moins voir un tableau que les objets qui y sont représentés. Il est composé de douze figures groupées et unies à la même action avec toute l’intelligence possible. L’Accordée, qui est la principale, occupe le milieu de la scène. Cette figure est d’une beauté remarquable, que rend encore plus touchante l’expression d’une pudeur modeste qui est si bien prononcée par ses yeux baissés et par le rouge qui lui monte au visage. Elle donne le bras à son fiancé ; il est aisé de discerner dans toute son attitude le trouble dont elle est agitée ; et combien cette modestie n’ajoute-t-elle pas à ses charmes innocents ! On ne peut trop le répéter, la pudeur est non seulement la première des vertus, mais encore la première des grâces dans les femmes. Aux yeux du spectateur, ce n’est pas dans le sac qu’est la véritable dot de cette aimable Villageoise.

Est illi sua dos forma sine arte potens103.

Le Fiancé qui reçoit ce sac des mains du père, est un grand jeune homme de très bonne mine. On lit aussi sur son visage cet embarras ordinaire à ceux de son état en pareille occasion, et qui n’est que l’effet de la simplicité de leurs mœurs et de l’honnêteté de leurs sentiments. La tête du Père est d’un beau choix ; elle est d’une vérité qui ne permet pas de douter qu’elle ne soit prise dans la Nature. On ne peut trop louer le jugement du Peintre dans l’attention qu’il a donnée à l’expression de cette tête ; elle caractérise la bonté du chef de famille et inspire le respect qui est dû à la vieillesse. Les os, les muscles, les veines, les rides, tout y est exprimé avec fidélité et prononcé avec art. La Figure que l’on voit derrière ce bonhomme, et qui est appuyée sur la même chaise où il est assis, paraît être une sœur aînée de la Fiancée et qui porte envie à son bonheur. Il y a au contraire je ne sais quoi de naïf et d’attendrissant dans les traits de la petite cadette, dont la tête est appuyée sur l’épaule de celle-ci. Il est aisé de reconnaître la Mère aux caresses qu’elle fait à la fille. Cette femme, quoique d’un âge avancé, paraît jouir de cette force et de cette santé que l’on ne peut entretenir que par un mélange égal du travail et du repos. Elle est assise sur le devant du tableau, et les traits de la vieillesse y contrastent, merveilleusement pour l’effet pittoresque, avec ceux de la jeunesse de la fille, où l’on voit briller les grâces et les fleurs de la puberté. Près du Père est le Tabellion du Village en culotte rouge et en manteau noir, et dont l’importance heureusement caractérisée ajoute beaucoup de piquant et de variété à ce tableau. Toutes ces figures sont dessinées avec la plus grande correction. L’artiste a rendu avec la même vérité, et la grossièreté des étoffes et le transparent de la mousseline. Comme il n’a rien négligé, on observe tout ; et on est surpris qu’il ait trouvé sur la palette le ton si juste du cuir des souliers. Tous ces détails ne sont petits que lorsqu’ils sont froids, et l’on peut bien dire que M. Greuze ne l’est nulle-part. Les différents plans sont sentis, les lumières justes et le tableau clair partout. Ainsi c’est non seulement l’invention, l’ordonnance, l’expression, le dessein, la couleur, mais les beautés multipliées de chacune de ces parties qui rendent cet ouvrage si remarquable et si précieux. On y trouve dans toutes ce que les Anciens ont appelé Venustas Picturae104. Le soin trop aperçu nuit plus aux grâces de la peinture, qu’il n’y sert ; la fermeté de la touche et la facilité du pinceau de l’artiste charment les yeux au point de cacher tout le travail. C’est sûrement un des tableaux les plus étudiés et un de ceux qui le paraissent le moins.

Hanc virtutem optimam et quae maxime exprimit, sive ea ingenii felicitas, sive tum laboris, tum artis opus, vel mixtus ex ambobus et facultas dicenda est.

Dyonis Halicarnass in Lysias105.

Les Mémoires de Trévoux

En 1761, c’est le père Guillaume Berthier, le fameux contempteur de Voltaire, qui dirige les Mémoires de Trévoux. Mais il demeure difficile de savoir qui est le rédacteur du compte-rendu du Salon106. L’objet du journal est défini dans l’Epître dédicatoire (1er févr. 1701) : « donner au public un état fidèle de tout ce qui paraît de curieux tous les jours dans le monde, en quelque genre de science que ce soit [...] favoriser les beaux-arts, entretenir l’émulation parmi les savants, et [...] conserver à la postérité le souvenir de leurs ouvrages ». Si ce journal constitue bien une arme du clan des anti-Lumières, force est de constater qu’il donne ici un avis à l’unisson de ceux de Diderot et Grimm. Évidemment, l’auteur ne s’attarde pas sur les charmes de la fiancée ; il insiste sur les personnages moraux que sont le père, la mère et le tabellion (en ce qu’il représente l’officialisation de vœux bientôt contractés), que ce soit sous sa propre plume ou à travers le choix de citations empruntées à L’Observateur littéraire. En effet, l’article se donne (à l’instar de ce second article du Mercure) comme un compte-rendu non de l’exposition, mais de la brochure qu’a publiée le père de La Porte (et dont on a vu qu’elle était plus certainement de La Garde) ; aussi est-il intitulé : Observations d’une Société d’Amateurs sur les Tableaux exposés au Salon de cette année 1761 (p. 72). A Paris, chez Duchesne, etc. Le début du compte-rendu fait un véritable éloge de ce compte-rendu objectif (ignorant ou feignant d’ignorer son véritable auteur) :

Une Société d’Amateurs commença, en 1759, à réfléchir sur ce grand nombre de chefs-d’œuvre, qui attirent tous les deux ans tant de spectateurs au Louvre : et leurs réflexions furent rédigées par M. l’abbé de La Porte qui en fit part au public dans L’Observateur littéraire, son ouvrage. Cette bonne méthode a encore lieu aujourd’hui : les amateurs ont bien examiné tous les sujets exposés au Salon ; et l’Observateur périodique a formé le résultat de ces savantes visites, de ces discussions recherchées ; en un mot, de tout ce qui a été dit et presque pensé sur l’exposition de cette année. Comme tout se perfectionne avec le temps, on ne se contente pas de consigner ces curieuses observations dans le journal de M. l’abbé de La Porte : on les publie à part, et c’est la brochure que nous annonçons107.

Les citations sont donc extraites de la Brochure, autrement dit de l’article de L’Observateur littéraire.

Rien n’a fait plus de plaisir au Salon que le tableau ou M. Greuze a représenté le moment d’un contrat de mariage signé dans le sein d’une honnête famille rurale. Tous les personnages de ce morceau sont très intéressants108. « Le père assis dans la partie apparente, est un vieillard d’une physionomie ouverte avec toute la noblesse de son état ». Il délivre l’argent de la dot à son gendre futur, il l’exhorte à en faire un bon usage, et tout parle dans cette action. La mère paraît donner des leçons à sa fille : le chagrin de la séparation et la tendresse maternelle éclatent dans cette figure. Rien n’est si piquant que la présence de celle-là même qui est l’objet du contrat ; « ses yeux baissés vers sa mère avec une modeste contrainte ne laissent que mieux deviner le charme naïf de sa physionomie… Près du vieillard sur le devant de la toile, le peintre a placé le personnage indispensable : c’est le Tabellion avec son habit noir et son manteau. On voit qu’il se donne l’importance de son ministère devant ces bonnes gens ; et tout, jusqu’au tour de son chapeau, indique et l’état et le personnage. En observant en détail tout ce tableau, on y remarque de la part du peintre, une attention réfléchie et étendue sur toutes les vérités de la nature ; attention qui a peu d’exemples, et dont on désirerait plus d’imitateurs. » Ce tableau si bien peint et si bien décrit a fait naître un Conte Moral en vers, dont M. l’abbé Aubert est l’auteur. Il ajoute à l’idée du peintre la présence d’un Financier qui intervient comme personnage épisodique, mais personnage plein de sentiment, et touché de la candeur qui règne dans toute cette fête. Il l’honore d’un présent qui marque encore moins sa libéralité que le plaisir qu’il ressent à partager les agréments d’une scène si intéressante.

Le Journal des Dames

Le Journal des Dames, lancé en 1759, est repris en main d’octobre 1761 à avril 1763 par la vicomtesse de Beaumer, une littératrice à la plume parfois légère et caustique, qui vient, en 1760, de publier ses Œuvres mêlées à La Haye, qui contiennent un subversif « Dialogue entre Charles XII, roi de Suède et Mandrin, contrebandier » ainsi que des « Caprices de la Fortune » qui lui valurent quelques ennuis avec la censure de Marin. Mme de Beaumer s’inscrit parfaitement dans la politique initiale du Journal des Dames et déclare, dans l’avant-propos du numéro d’octobre, vouloir prouver que les femmes possèdent « la faculté de penser et d’écrire »109, et qu’elle privilégiera les productions des femmes, tandis que « les ouvrages des hommes n’auront que le second rang »110. Ce militantisme ne l’empêche aucunement, dans cet article (« Lettre sur les Tableaux de M*** à M*** ») de reconnaître le talent de Greuze pour lequel elle s’enthousiasme à l’instar du public en général et des observateurs plus avertis, au nombre desquels elle ne se compte pas111.

La Jeune Blanchisseuse de M. Greuze est d’une naïveté inimitable ; ce peintre se surpasse tous les jours lui-même ; il a réuni tous les talents dans ce tableau qu’il vient de donner, un père comptant la dot à sa fille112 ; on revient cent fois à ce chef-d’œuvre, il est fini113, la bonté et la joie paternelle, le respect de la fille pour son père et son amour pour son prétendu qu’elle tient par la main. Le petit garçon qui, conduit par un mouvement enfantin, passe sa tête sous le bras du notaire, et se plaît à déranger les papiers ; tous ces personnages respirent, vivent, agissent aux yeux, la nature même ne saurait être plus vraie, plus intéressante, plus animée. M. Greuze dès ce moment peut se flatter que son nom est marqué du sceau de l’immortalité.

Le conte moral de l’Abbé Aubert

Ancien élève de Charles Batteux, Jean-Louis Aubert (1731-1814), abbé de profession, se lance rapidement dans la carrière des lettres, s’essayant au journalisme et aux vers. Si sa réfutation des théories de J.-J. Rousseau sur la musique n’a pas eu le succès escompté, il ne désarme pas et publie un recueil de fables dans le Mercure de France en 1756. Sa réception est mitigée : Voltaire le loue, tandis que Grimm le méprise (et la Correspondance littéraire n’aura de cesse de critiquer vertement chacune de ses nouvelles publications). En 1773, il est nommé professeur de littérature française au Collège royal et censeur royal.

En 1761, l’abbé Aubert fait paraître en un feuillet, une poésie hétérométrique intitulée « L’Accordée de Village, conte moral en vers, dont l’idée est reprise du tableau de M. Greuze, exposé au Salon du Louvre », premier texte d’une série de Contes moraux sur les tableaux de Greuze qui paraîtront en feuillets ainsi que dans le Mercure de France114. Rapidement, d’autres journaux s’emparent de cette fable et la publient à leur tour :

-

L’Année littéraire, 27 septembre, p. 212-214 ;

-

Le Mercure de France, octobre, t. II, p. 66-68 ;

-

La Correspondance littéraire de Karlsruhe, 1er octobre 1761 ;

-

Le Journal Encyclopédique, 15 octobre, t. VII, part. II, p. 62-64 ;

-

La Suite de la Clef, ou journal historique sur les matières du temps, novembre 1761, p. 379-382.

Il est même repris dans divers recueils de poésie, comme Le Trésor du Parnasse. Ou le plus joli des recueils (t. IV, Londres, 1770, p. 224-226).

Dans sa Lettre IX de L’Année littéraire, Fréron reproduit une partie du poème. Il le présente ainsi :

M. l’Abbé Aubert, si célèbre par ses Fables, les meilleures après celles de La Fontaine, a pris l’idée de ce conte du tableau de M. Greuze. Il réalise cette scène ; il suppose qu’un Financier sensible et libéral, qui avait vu dans le monde beaucoup de mariages brillants et malheureux, est témoin de celui que Greuze a si bien peint.

Coupant le poème au vers « Le sort d’une aussi belle proie », il commente ainsi le conte :

Je ne crois pas qu’on pût mieux décrire les principaux personnages du drame pittoresque de M. Greuze, Le Financier fait aux jeunes époux un présent considérable, et se retire satisfait d’avoir vu deux cœurs unis et s’aiment pour eux-mêmes. Ce conte moral est imprimé sur une feuille volante.

Conte Moral

Dont l’idée est prise du tableau de M. Greuze, exposé depuis peu de jours au Salon du Louvre. Par M. L’Abbé Aubert115

Un Financier116, rempli de sentiment,

Qualité qu’on voit rarement

Sous un habit doré ; possédait une Terre

Où son généreux caractère

S’appliquait chaque jour à faire des heureux,

Étude rare, mais facile

A qui sait estimer ses penchants vertueux

Que nous ignorons à la ville,

Mais que des champs les simples citoyens

Cultivent largement, comme les premiers biens117.

Ce riche, quoique jeune, avait vu dans le monde

Beaucoup d’hymens brillants, peu qui l’eussent tenté

Et son cœur éprouvait une douleur profondeur

De voir qu’on mît partout l’enchère à la beauté.

Le hasard conduisit ce Sage

Au logis d’un Fermier, l’exemple du village,

Vénérable vieillard, bon père et bon époux

Il mariait sa fille ; et ce jour-là son gendre

Touchait la dot, gage d’un nœud si doux ;

Gage moins cher pour lui, qu’un cœur sincère et tendre :

En un réduit, propre, mais sans éclat,

Se faisait la cérémonie.

Un Paysan coiffé d’un chapeau plat,

En manteau noir, bas blancs, culotte cramoisie ;

Dans un coin dressait un contrat.

Le patriarche assis, l’air noble et respectable,

Parlait au gendre avec bonté,

Lui donnait des leçons de mœurs, de probité,

Qu’embellissait la bouche aimable.

L’autre debout, l’œil fixe, et l’air reconnaissant,

Avec émotion écoutait son beau-père,

D’une main recevait l’argent,

Et de l’autre attirait la Beauté jeune et chère

Qu’à ses tendres désirs assurait ce présent.

Qu’à ses doigts délicats cette Beauté timide

A peine osait toucher la main de son Amant

Elle cédait négligemment

Aux transports de ce nouveau guide.

Aussi fraîche que le printemps,

Ses regards trahissaient le trouble de ses sens