Introduction

Il y a encore quelques années l’Album de La Réunion représentait la principale source livresque pour qui voulait se représenter en images l’île de La Réunion du XIXe siècle1. Si les illustrations d’Antoine Roussin2 signent le succès de l’Album, peu de lecteurs portent réellement attention à la plume des savants locaux qui participent à cette œuvre. Au cours de la deuxième moitié de ce XIXe siècle, l’attrait pour l’« Album de Roussin » (comme il est souvent appelé) est déjà vif. Il est à resituer dans un contexte de production plus large, à un moment où la littérature coloniale3 et la mode des guides de voyage connaissent un foisonnement éditorial inédit4. Cette œuvre qui met en avant de nombreux lieux pittoresques de l’île ne s’adresse pas uniquement à un grand public avide d’exotisme. De nombreux articles traitent aussi d’Histoire naturelle et s’attachent à donner à cette somme littéraire une forme et un fond à forte coloration scientifique (Tab. 1)5. En effet, l’Album regroupe de nombreuses productions parues dans les Bulletins de la Société des Sciences et Arts de l’Ile de La Réunion dont le petit microcosme d’intellectuels est représentatif d’une élite intellectuelle locale composée d’officiers, d’administrateurs, de professeurs, et parfois encore, de grands propriétaires6.

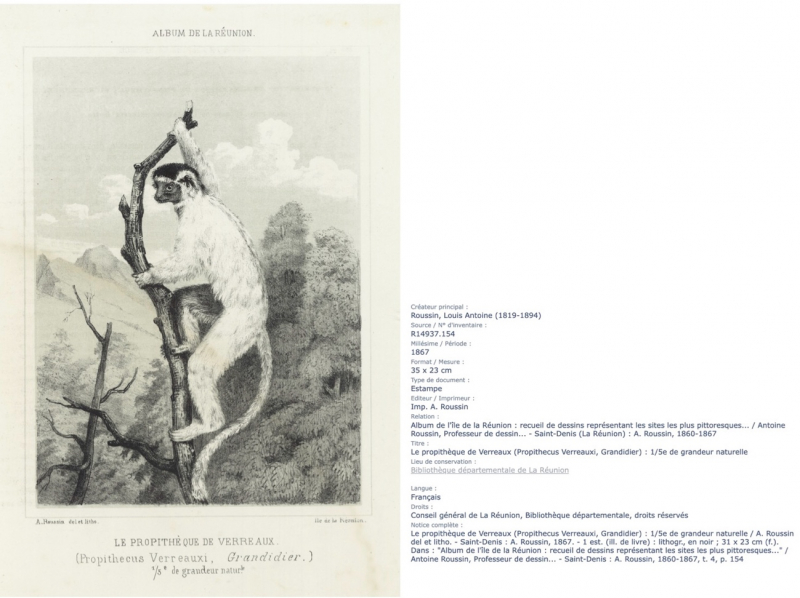

Tab.1 : Illustrations de l’Album d’Antoine Roussin en lien avec l’Histoire naturelle

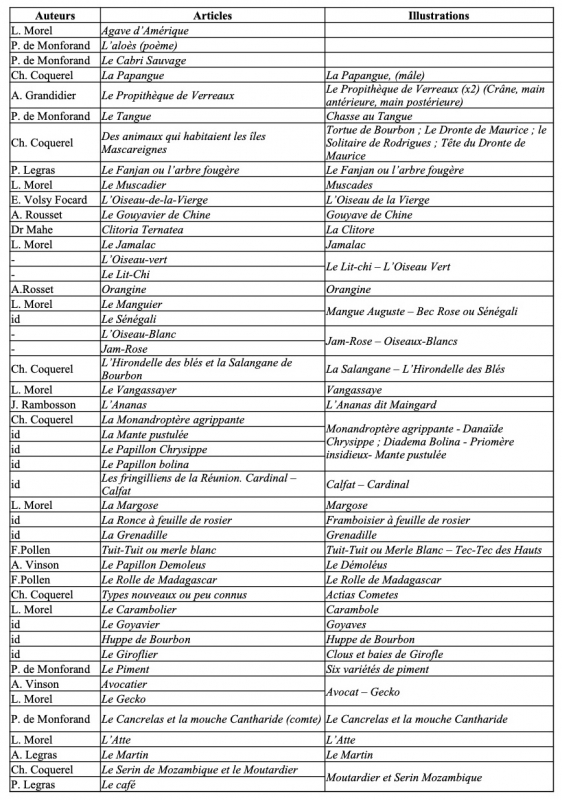

Les dessins naturalistes qui jalonnent l’Album ne sont pas avares de détails et cultivent aussi le goût de la mise en scène. Cette dernière obéit parfois à une certaine rigueur scientifique, comme le prouve la représentation du Demoleus7 lequel est figuré sur la branche d’un agrume (l’orangine) aux épines si caractéristiques (Fig. 1). Effectivement, la chenille du Papilio demodocus affectionne particulièrement les arbres de la famille des rutacées et à plusieurs endroits du rameau y sont représentés les différents stades qui précèdent la transformation de l’imago.

Fig. 1 : Le Demoleus vu dans l’Album de Roussin

Louis Antoine Roussin, Album de la Réunion, t. 5, 1884, pl. 22

Source : © ADR, BIB3651/5

Photo de Marc Tomas

Mais curieusement ne figure pas sur la lithographie la petite chenille noire à l’aspect d’une « fiente d’oiseau8 » (Fig. 2). Comment expliquer cet oubli ? Cette absence pourrait corroborer l’idée que rien ne remplace le dessin du naturaliste qui croque son modèle sur le terrain. Généralement ces dessins ne se font pas in situ et une foule d’intermédiaires peut participer à leurs réalisations entre la première phase d’observation et la mise en image finale de cette nature. Un exemple illustre bien cette idée, celui de la Faune entomologique de Madagascar, Bourbon et Maurice. Lépidoptères, publiée en 1833 par Jean-Baptiste Alphonse Dechauffour de Boisduval (1799-1879). La somme de connaissances que rassemble cette œuvre réunit les notes, les observations et les collections de divers collaborateurs de terrain, lesquelles sont ensuite transmises à un auteur (hors-sol) éloigné des habitats naturels étudiés. Par honnêteté intellectuelle, l’auteur s’en explique :

Je crois devoir ajouter à ces généralités quelques détails sur les sources d’où proviennent les matériaux qui m’ont servi pour ce travail, dont l’idée première remonte à une époque assez ancienne, mais dont j’avois ajourné l'exécution, ne possédant pas une quantité d’espèces suffisante, surtout pour Madagascar. M. Goudot, que j’ai déjà mentionné, revint en France, en 1829, avec une collection assez riche de ce pays et de Bourbon, et j’acquis de lui un assez bon nombre d’espèces nouvelles. En 1831, M. Poutier, officier de marine, rapporta de Bourbon également une quantité considérable de lépidoptères et quelques espèces recueillies à Tintingue, dont il me fit don. Enfin, tout récemment, M. Sganzin, dont j’ai aussi parlé plus haut, ayant rapporté non seulement une nombreuse collection de lépidoptères de Maurice, Bourbon et Madagascar, mais encore des notes sur les métamorphoses de ces insectes, leurs mœurs, les époques de leur apparition, et leur plus ou moins grande rareté […] j’ai également eu à ma disposition les envois faits à M. Dejean par M. Desjardins, de Maurice, et la belle collection de lépidoptères, faite dans ce dernier pays par M. Marchal9.

Si cet ouvrage n’apparaît pas dans les livres inventoriés à la Bibliothèque du Muséum de Saint-Denis en 185610, les membres de la Société des Sciences et des Arts ont eu la possibilité de se le procurer puisque Boisduval est fréquemment cité par la suite et ce dès 185711. Cette œuvre éclaire aussi sur le contexte de production de savoirs au début du XIXe siècle et sur la prééminence d’une pensée scientifique encore très influencée par la théorie des climats de Montesquieu12. Boisduval, comme nombre de naturalistes qui l’ont précédé (Philibert Commerson, Louis-Marie Aubert du Petit Thouars…), accorde une place privilégiée aux richesses naturelles de Madagascar et délaisse au second rang les Mascareignes13. A contrario, la parution de l’Album renverse cette tendance en réalisant une œuvre naturaliste illustrée et documentée par des savants ancrés plus ou moins durablement à La Réunion. L’exemple introductif du Demoleus permet de relativiser le modèle fixé par Bruno Latour faisant de l’Empire une zone de circulation fluide de savoirs commandés par des « centres de calculs » européens14. En revanche, le modèle de la « biocontact zone »15 développé par Londa Schiebinger apparaît désormais plus opératoire. Ce modèle met en avant les grandes marges d’incertitude et les diverses stratégies d’acteurs pouvant être déployées dans cette entreprise de collecte de nouveaux savoirs pratiquée en situation coloniale16 souvent aux confins des empires.

Notre propos vise ainsi à questionner la valeur scientifique des lithographies naturalistes présentes dans l’Album, ainsi que les apports de connaissances que véhiculent les articles qui les accompagnent, lesquels sont révélateurs des tensions sociales inhérentes à la société coloniale d’alors. In fine, il devient possible d’interroger le régime de production de ces savoirs17 par certains biais opérés chez cette élite intellectuelle locale dans leur objectivation (identification d’espèces indigènes, appellation latine, classement...).

Fig. 2 : Arbre hôte et stades de transformation du Papilio demodocus

Source : photo de Marc Tomas

Les dessins naturalistes de l’Album : une mise en image scientifique ?

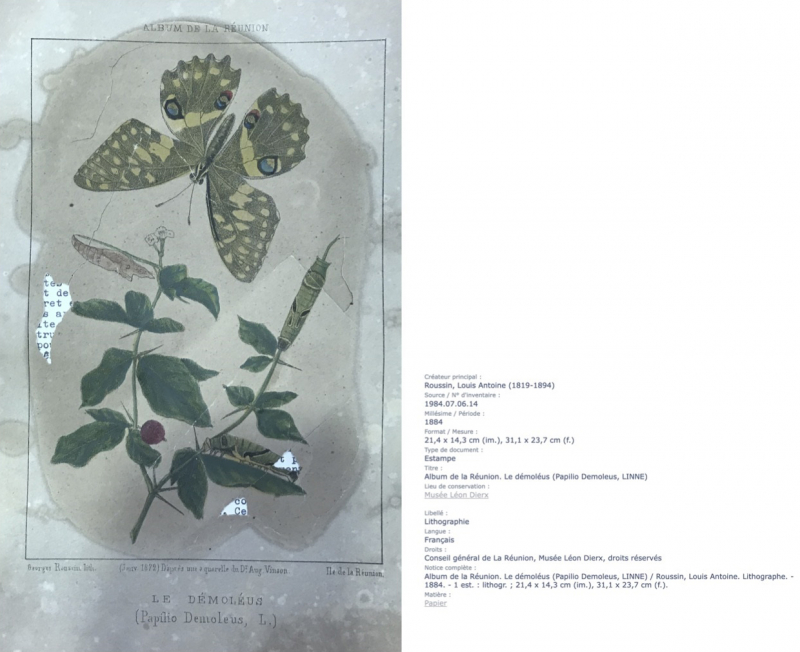

Les lithographies de l’Album de Roussin peuvent retenir l’œil du lecteur d’aujourd’hui lorsqu’elles omettent de montrer, comme dans le cas du mimétisme protecteur de la chenille noirâtre du Demoleus imitant une fiente d’oiseau. Mais ces illustrations attirent davantage l’attention lorsqu’elles rendent ostensible des éléments discordants. Lorsque la représentation graphique rassemble des êtres vivants que l’observateur de terrain ne pourrait aucunement apercevoir en immersion dans l’habitat naturel des espèces représentées. Par exemple, deux gravures mettant en scène des oiseaux présents localement sur l’île interpellent. La première est celle des Bec Rose18 perchés sur une mangue. Cette espèce ornithologique a été introduite de longue date et a longtemps été nommée Sénégali car cet oiseau y « serait surtout abondant au Sénégal19 ». La présence de cet Astrild ondulé sur un fruit de cette taille étonne, puisque le volatile n’a rien d’un frugivore. D’ailleurs, de nos jours tout promeneur peut facilement apercevoir ce spécimen, en compagnie de plusieurs de ses congénères, se déplacer aux abords des champs de cannes à sucre ou sur les fleurs de fataque20. L’article qui accompagne l’image est pourtant clair : l’espèce est granivore « le Sénégali ne se nourrissant que de grains »21. Ici la mise en scène n’a donc rien d’une erreur, et relève plutôt d’une économie de l’imprimeur qui peut par ce procédé illustrer deux de ses articles, celui de la Mangue auguste et du Bec Rose22 (Fig. 3). L’analyse externe des documents, couplée à une lecture minutieuse des textes accompagnant ces illustrations, permet cependant de trier légitimement ces associations « opportunes » (économie de papier), de celles relevant véritablement d’erreurs d’interprétation scientifique.

Fig. 3 : Le Bec-Rose et la Mangue auguste vus dans l’Album de Roussin

Louis Antoine Roussin, Album de la Réunion : recueil de dessins, 1860

Source : © Conseil général de la Réunion, Musée Léon Dierx, droits réservés

Le second exemple à propos de l’Oiseau vert relève de ce type d’erreur23. Mais sa représentation sur une grappe de letchis bien rouge n’est pas tout à fait fortuite, l’auteur assurant que cette espèce affectionne ce fruit : « cet oiseau […] fait une guerre assidue aux fruits, particulièrement à ceux dont l’enveloppe est molle et souvent même à ceux à écorce dure, tels le Lit-chi »24. La chose a de quoi surprendre car cet oiseau possède un bec très fin caractéristique des nectarivores. Ce petit volatile se rencontre habituellement à une altitude supérieure à 1 000 mètres dans les taillis de fleurs jaunes25, plantes indigènes d’altitude, bien éloignées des champs de letchis qui poussent plus près du littoral. En réalité, le spécimen documenté ici, n’est pas observé dans son milieu naturel, mais dans un lieu de captivité où il est largement nourri à partir de fruits sucrés et charnus disproportionnés pour son petit bec (Fig. 4) :

Bien que cet oiseau ne se plaise pas en captivité, on a réussi à en conserver plusieurs en cage pendant des mois entiers et on a pu constater le goût prononcé qu’ils ont pour les fruits sucrés tels que les figues bananes, les attes, les goyaves et les jam-roses. Il est à présumer qu’ils trouvent dans ces divers fruits une sorte de miel analogue à celui que leur permet de pomper dans le nectaire des fleurs26.

Fig. 4 : L’oiseau vert et la grappe de letchis vus dans l’Album de Roussin

Louis Antoine Roussin, Album de la Réunion, 1860, estampe

Source : © Conseil général de la Réunion, Bibliothèque départementale, droits réservés

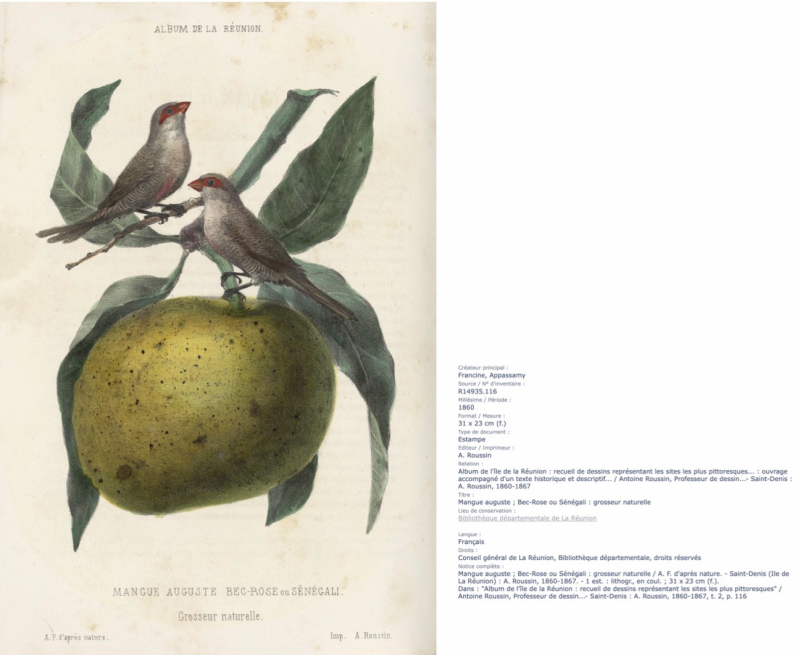

Les changements de « mœurs », ou de comportement, résultant des conditions de captivité ne sont pas ignorés des naturalistes rédacteurs de l’Album. Dans l’Album sont aussi répertoriées des espèces transférées de Madagascar pour mieux être étudiées à La Réunion comme il en est ici question pour le Propithèque de Verreaux. Le récit de la capture de ce lémurien endémique du Sud-Ouest de Madagascar, par Alfred Grandidier (1836-1921), raconte aussi l’arrivée de ce spécimen à l’île de La Réunion (Fig. 5) :

Les Propithèques n’ont jamais qu’un seul petit à la fois. Autant qu’il est possible d’émettre une opinion sur la durée de la gestation, chez ces animaux qui n’ont point encore reproduit en captivité, nous croyons qu’elle est environ de quatre à cinq mois. Dès avril, en effet, on tue des femelles pleines, et ce n’est qu’en septembre qu’on voit les mères avec leurs petits. […] Ce sifak, ou plutôt sifakà, comme l’appellent les indigènes du Sud Ouest de Madagascar, dont Flacourt nous donnait au XVIIe siècle une description courte, mais si exacte, est restée inconnu aux naturalistes jusqu’en 1867. Non seulement, en effet, aucun musée ne possédait la dépouille de cet animal, mais même il n’en avait été fait aucune mention dans aucun livre que dans l’Histoire de Madagascar […]. Depuis lors j’ai tué un grand nombre de Propithèques de Verreaux, sur différents points de la côte Sud-Ouest, surtout sur les bords de la rivière Morondava, et j’en ai eu à la fois jusqu’à quinze vivants. Les indigènes les apportaient enroulés dans des filets étroits où recourbés sur eux-mêmes, ils ne pouvaient plus remuer. […] Ces animaux n’ont du reste jamais vécu longtemps en captivité ; j’en ai cependant amené jusqu’à l’île de la Réunion, où il est mort au bout du quatrième mois27.

Fig. 5 : Le Propithèque de Verreaux vu dans l’Album de Roussin

Louis Antoine Roussin, Album de la Réunion, 1867, estampe

Source : © Conseil général de la Réunion, Bibliothèque départementale, droits réservés

Le jardin d’acclimatation de Saint-Denis (actuel jardin de l’État) devient un lieu de captivité où se retrouvent le plus logiquement ces animaux capturés dans d’autres territoires (oiseaux, lémuriens…). Les prélèvements de spécimens se font même parfois in situ dans le jardin :

Prenant en considération la demande contenue dans votre lettre du 8 avril courant, l’[ill.] vous autorise exceptionnellement et temporairement à faire tirer quelques coups de fusil dans le Jardin pour procurer au Musée les petits oiseaux du pays qui manquent à ses collections28.

La chasse aux lémuriens d’Alfred Grandidier interroge également sur les connaissances et le rôle des populations locales rencontrées. Au sein de ces « zones de biocontacts », les articles de l’Album mentionnent particulièrement la rencontre entre le savant et la figure de l’indigène ou du guide local. Les portraits rencontrés de ces subalterns sont très variables d’une situation à l’autre mais rendent systématiquement compte d’un rapport de domination. Bien éloigné de la fascination d’un Etienne de Flacourt (1607-1660) pour les rituels malgaches, Alfred Grandidier se montre assez méprisant vis-à-vis des coutumes locales. Le récit de la capture de son premier Propithèque de Verreaux parle en ce sens :

À mon arrivée, je fus assailli par une foule de princes et de princesses (quels princes ! Et quelles princesses !), qui, avertis de la présence d’un vazaha, d’un étranger, accoururent me souhaiter la bienvenue, ce qui, dans les habitudes malgaches, signifie mendier des cadeaux. […] Le lendemain, dès le point du jour, je me mis en chasse ; mes guides dirigèrent mes pas vers un petit bois situé à plusieurs lieux du village, dans lequel je ne pouvais manquer, m’assuraient-ils, de trouver quelques-uns de ces sifakâs. […] Je m’approchai tout doucement en rampant, à travers les broussailles et, lâchant mes deux coups de fusil à la fois, je vis avec plaisir tomber à mes pieds une masse inerte […] je repris tout heureux le chemin de ma pauvre hutte […] je commençai à enlever la peau du précieux animal que j’avais tué ; dès les premiers coups de scalpel, une cinquantaine d’indigènes, demi-nus, aux figures hideuses, aux corps maigres et couverts de plaies dégoûtantes, armés de leurs sagayes et de leurs escopettes, m’entourèrent […] je compris que je blessais leurs préjugés en dépouillant le sifakâ de sa peau. Que faire ? Les Antandroys ont une grande indépendance personnelle ; ils ne reconnaissent ni lois, ni autorité. Le pauvre Tsifanihy, descendants des anciens rois, n’a guère d’influence sur eux. […] « Tsifanihy, me dit le chef, est heureux que tu aies fait bonne chasse ce matin, il regrette toutefois que tu aies coupé un sifakâ en morceaux dans son village […] garde la peau, mais pour lui complaire, rassemble tous les morceaux de chair de l’animal et laisse-nous les enterrer au loin ». Je me soumis au désir du roi Tsifanihy : tout peuple sauvage a ses doctrines ridicules et ses cérémonies puériles et il est du devoir comme de l’intérêt du voyageur, de les respecter29.

Ces prélèvements de nouveaux spécimens, curieux ou inconnus, ne concernent pas uniquement Madagascar. À l’île de La Réunion, les naturalistes de l’Album de Roussin racontent leurs observations de terrain en utilisant fréquemment le « nous ». Il ne faut pas y voir une simple tournure académique qui intégrerait seulement les rédacteurs savants. Derrière cette formule se trouvent aussi de nombreux intermédiaires subalternes30 presque totalement invisibilisés. De fait, ce pronom « nous » cristallise nombre d'ambiguïtés en ce qu’il questionne autant sur l’identité de cette élite intellectuelle locale que sur l’identité des habitants qui participent, par leurs connaissances du milieu, à l’élaboration de nouveaux savoirs.

Les intermédiaires subalternes : guides et chasseurs

Cette Hirondelle de la taille de notre Martinet, elle a le dessus du corps d’un brun noirâtre, le dessus gris semé de longues taches brunes, la queue carrée le bec et les pieds noirs […] Nous avons peu de chose à ajouter à ce que Buffon dit sur notre Hirondelle31.

La comparaison avec le Martinet d’Europe32, pour faciliter la description de l’Hirondelle salangane présente sur l’île33, relève d’un procédé couramment usité en histoire naturelle : celui de l’analogie. Mais ici l’usage répété du déterminant possessif « notre » prête à confusion. Il peut être analysé comme un double sentiment d’appartenance à la « Grande Patrie » (la France métropolitaine) et la « Petite patrie » (l’île de La Réunion)34.

Le recours au « nous » peut quant à lui renvoyer à une multitude d’acteurs selon les situations. Dans un premier cas de figure le Dr Charles Coquerel fait le récit de ses expéditions pour trouver les très curieux nids de la Salangane :

La plupart des Hirondelles que nous voyions voltiger à l’entrée de la caverne d’où nous les examinions, portaient sur leur bec une substance filamenteuse […] Ce lichen […] appartient à plusieurs espèces du genre Usnéa […] Nous nous trouvions alors à l’entrée d’une caverne située dans le lit de la rivière des Galets. Y ayant pénétré, ce n’a pas été sans peine que nous sommes parvenus à détacher un certain nombre de nids fixés à la paroi supérieure, élevée au moins d’une trentaine de mètres. Les nids que nous détachions ainsi, à l’aide de pierres lancées contre cet amas qui en tapissait la voûte […] étaient presque entièrement formés de ce lichen […] À Bourbon les nids les plus riches en matière gélatineuse sont […] les plus anciens. Parmi ceux qui ont été étudiés par M. Bories les plus remarquables étaient ceux recueillis à Salazie par M. Amédée Thibaut. […] Buffon prétend que l’on ne mange pas les Salanganes ; les créoles qui habitent près des environs des cavernes ne dédaignent pas cependant cette maigre pitance. Ils en font une consommation énorme, se plaçant à l’entrée de la caverne ils abattent les pauvres oiseaux à coup de fouet et quelques-uns d’entre eux montrent une adresse remarquable dans cette chasse barbare35.

Qui accompagne Charles Coquerel jusqu’à l’entrée de cette caverne ? A-t-il une condition physique suffisante pour détacher les nids des parois ? La récurrence du pronom « nous » et l’absence de précision derrière les acteurs qu’il peut recouvrir, invitent à questionner les profils sociologiques qu’il englobe. Il y a en effet le « nous » qui renvoie à l’adhésion aux idées d’une autorité savante, par exemple celle de Buffon. Derrière ce « nous » se rangent les naturalistes et confrères locaux fréquentant les mêmes cénacles, en l’occurrence Charles Coquerel qui cite ici le pharmacien Paul Bories36. Mais derrière cette tournure peut se trouver un second groupe, intégrant un nombre plus large de personnes tels que des intermédiaires, des connaissances ou amis servant d’accompagnateurs sur des zones peu connues et des sites escarpés, ce qui est vraisemblablement le cas d’Amédée Thibaut, un habitant de Salazie. Cependant, l’unité de ce « nous » ne résiste pas longtemps la démonstration, lorsque par exemple Charles Coquerel s’en exclut lorsqu’il évoque les pratiques de chasses des Créoles qu’il juge « barbares ». Cette utilisation du « nous » n’est pas propre à l’Album on la retrouve aussi chez Arthur Delteil, le directeur de la Station agronomique de Saint-Denis, également au sujet des cavernes où nichent les salanganes, non pour les nids mais pour le guano dont les analyses en laboratoire révèlent de bonnes propriétés fertilisantes37. En outre, la composition des nids de salanganes attise aussi la curiosité des scientifiques. Leurs textures filamenteuse et gélatineuse, visible sur une lithographie de l’Album (Fig. 6), est l’objet d’un petit essai de neuf pages du pharmacien Paul Bories. Il affirme qu’un de ses patients chinois l’utilise comme « potage » contre son affection pulmonaire. Le pharmacien, après avoir confirmé l’origine de cette substance comme provenant d’un lichen du genre Usnea, le décrit comme une sorte de mucus se formant sur plusieurs générations de pontes et va jusqu'à fournir la recette de ce remède d’origine chinoise :

Nous terminerons par quelques lignes sur la manière dont les Chinois font leurs potages, empruntées au Mémoire de M. Lenoir : « Pour faire le potage, on met dans un demi-litre d’eau 120 grammes de la précieuse substance, quantité qui correspond à un nid ; on laisse bouillir deux heures et le potage est fait. J’ai vu faire un potage au nid de salanganes il y a quelque temps et j’en ai goûté ; j’ai trouvé ce consommé très succulent et très bon au goût, malgré son arôme particulier et nouveau pour notre palais. ». Le Chinois que nous avons vu faire son potage le préparait au bain-marie […] Ces fragments de nids contenant encore des filaments de lichen sont en tout identiques à ceux qui se trouvent à la Réunion, à tel point que le Chinois à qui nous en avons montré, n’a jamais voulu croire qu’ils provenaient de l’Ile même38.

Ici, l’expédition apporte des connaissances qui semblent pour la plupart méconnues par la diaspora chinoise de l’île, mais ici aucune information sur les guides39 qui accompagnent ce pharmacien de Marine membre de la Société d’Acclimatation et d’Histoire de l’Île de La Réunion durant la décennie 1860 comme nombre de contributeurs de l’Album de Roussin.

Fig. 6 : La Salangane et l’Hirondelle vues dans l’Album de Roussin

Louis Antoine Roussin, Album de la Réunion, 1867, estampe

Source : © Conseil général de la Réunion, Bibliothèque départementale, droits réservés

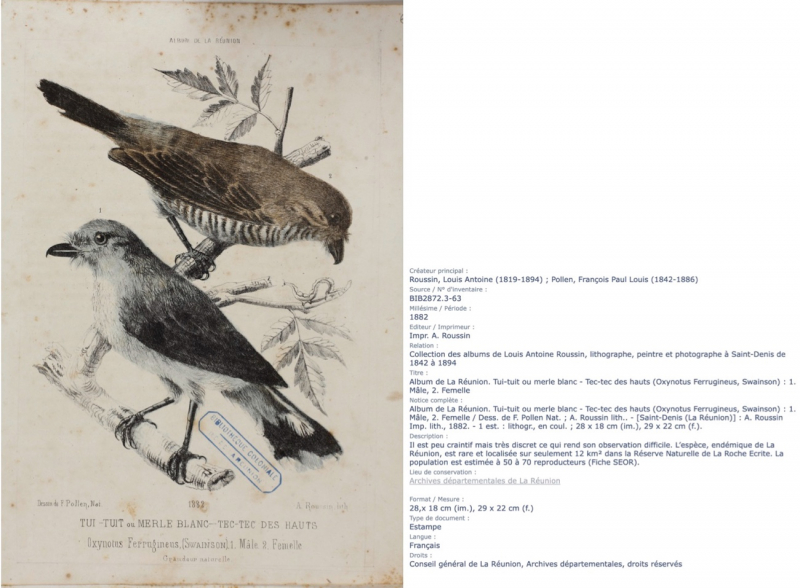

Parfois les auteurs sont heureusement plus loquaces sur les membres qui accompagnent ces expéditions. La constitution du groupe est dans le cas suivant explicitement documentée. Par exemple, le naturaliste néerlandais François Pollen (1842-1886), de passage sur l’île en 1866, rédige une communication sur le Tuit-Tuit40 (Fig. 7) dans laquelle il livre, en guise de remerciements, les noms de ses chaleureux guides :

Le nom de Tec-tec des hauts lui conviendrait ; ses formes ont plus de rapport avec celles du véritable Tec-tec (Saxicola rubicola, Linn.). J’ai trouvé le Tuit-tuit très abondant dans les hauts de la Possession, principalement dans les forêts du Dos d’âne. M. Lantz41 et moi, nous l’avons trouvé dans les hauts de Saint-Denis, et dans les montagnes, près de la Ravine le Frais et du Camp Rattaire. […] Je ne peux terminer cette Note sans faire publiquement mes remerciements cordiaux à mes sincères amis Messieurs Rétout et ses fils Grégoire et Jean, qui me font, chaque fois que je vais à la Possession, l’accueil le plus aimable. Sans les soins de ces infatigables chasseurs, je n’aurais pas eu les nombreux spécimens de l’Oxynotus ferrugineus que j’ai envoyés au Musée de ma patrie42.

Fig. 7 : Le Tuit-Tuit vu dans l’Album de Roussin

Louis Antoine Roussin, Album de la Réunion, 1882, lithographie

Source : © Conseil général de La Réunion, Archives départementales, droits réservés

Ces subalternes, de par leurs pratiques cynégétiques, sont de fins connaisseurs de ces terrains restés difficiles d’accès et c’est évidemment à ce titre qu’ils deviennent les acteurs indispensables à cette quête de nouvelles connaissances au sein de ces « zones de biocontacts ». En compilant ces récits, il est intéressant de voir comment ces subalternes créoles sont tantôt décrits comme des chasseurs barbares, lorsqu’ils pratiquent la chasse pour se nourrir, tantôt comme des acteurs à l’aide inestimable, lorsqu’il s’agit de débusquer un spécimen rare utile à la science. Reste qu’ils sont très largement absents des sources écrites. Cette invisibilisation peut trouver une réponse dans les pages mêmes de certains articles de l’Album lesquelles témoignent de la virulence du racisme scientifique qui imprègne encore la société coloniale réunionnaise de cette fin de siècle43.

Le savoir accumulé par l’élite savante locale n’est pas à l’abri d’autres apories. L’inventaire des espèces reconnues sur l’île, des plus curieuses aux plus utiles, n’omet pas de mettre en avant un précieux travail de description visant à distinguer des espèces spécifiques de l’île de La Réunion44 sans les confondre avec d’autres, très proches, originaires de Madagascar, Maurice ou de Mayotte45.

Recenser et classer les collections : des espèces exotiques invasives aux espèces indigènes plus rares

Les articles de l’Album de Roussin qui traitent d’Histoire naturelle n’ont pas tous une vocation scientifique. Lorsque Paul de Monforand rédige son poème sur L’aloès ou sa communication aux allures de fable sur Le Cancrelas et la mouche Cantharide, il s’agit de s’adresser à un public large et non à des pairs, par un processus de mise en récit. Est-il alors possible d’expliquer les choix de publication de l’Album ? Pourquoi présenter cette espèce et pas une autre ? Quel est le principal critère retenu : leur étrangeté ? leur utilité ? leur rareté ? l’endémicité d’une espèce ?

La réponse relève sans doute de tout cela à la fois. La partialité des prises de position de certains auteurs est parfois surprenante, pourquoi par exemple discréditer le jamalac46 et défendre la multiplication du jamrose47 ? (Fig. 8) Cette dernière espèce, jugée utile48 à la colonie au XIXe siècle, est devenue aujourd’hui extrêmement envahissante. Dans certains cas, les naturalistes de l’île doutent et ne savent pas si le spécimen présenté est unique en son genre ou s’il existe ailleurs que dans l’île.

Fig. 8 : Le Jamalac et le Jamrosa vus dans l’Album de Roussin

Louis Antoine Roussin, Album de la Réunion, 1879 et 1868, estampes

Sources : © Conseil général de La Réunion, Musée Léon Dierx, droits réservés

Conseil général de La Réunion, Bibliothèque départementale, droits réservés

De nombreuses espèces observées à Madagascar semblent identiques à celles étudiées à La Réunion. Si l’origine malgache du tangue est assez sûre49, les petites différences physiologiques entre le papangue de Madagascar et celui de La Réunion semblent plus difficiles à établir50. Ces questionnements et ces hésitations caractérisent les tâtonnements d’une démarche scientifique à une époque où cette élite savante dispose de connaissances fragmentaires et manque de données fiables et vérifiables à disposition.

En outre, si pour les études ornithologiques, l’Histoire naturelle de Buffon et Daubenton51 reste la principale référence des naturalistes de l’Album de Roussin, ces derniers s’empressent également de souligner nombre d’erreurs et de confusions, telle que celle défendant l’impossibilité de trouver des oiseaux endémiques à l’île :

L’île de Bourbon jetée au milieu d’un vaste océan, situé entre les tropiques, dont le climat constant n’a pas d’oiseaux inquiets ni voyageurs, n’était peuplée d’aucun oiseau de terre lorsque les premiers vaisseaux européens y abordèrent. Ceux qu’elle nourrit à présent y ont été transportés, soit à dessein, soit par hasard : ce n’est donc pas dans cette île qu’il faut chercher les espèces originaires52.

Cette citation a tout pour surprendre car les récits de voyage du XVIIe siècle s’étendent très longuement sur la riche variété d’oiseaux de toutes tailles, formes et couleurs dont dispose l’île53. Le caractère restreint et enclavé du milieu insulaire n’est plus du tout perçu par les naturalistes comme un indicateur de pauvreté de la biodiversité, bien au contraire54. Ces poncifs du XVIIIe siècle poussent vraisemblablement les naturalistes, tels Buffon et Martinet, à considérer l’île comme peuplée uniquement d’espèces rapportées ce qui les conduit à amalgamer l’Oiseau de la Vierge55 avec le Gobe-Mouche huppé du Sénégal (Fig. 9) :

Avec le gobe-mouche huppé du Sénégal, est représenté dans la même planche, un gobe-mouche huppé de l’île de Bourbon que nous ne séparerons pas du premier, persuadés qu’il n’en est qu’une variété56.

Fig. 9 : L’Oiseau de la Vierge (ou Gobe-Mouche) vu par François Martinet dans l’Histoire naturelle de Buffon et l’Album de Roussin

Louis Antoine Roussin, Album de la Réunion, estampe

Sources : Biodiversity Heritage Library

© Conseil général de la Réunion, Bibliothèque départementale, droits réservés

De même, l’Oiseau Vert semble ne pas échapper à cette grille de lecture : il est assimilé par Buffon à un grimpereau (Fig. 10). Pourtant, la confusion paraît ici assez grossière, le premier est un oiseau insectivore, alors que l’Oiseau Vert est principalement nectarivore57. Faut-il y voir l’impossibilité pour Bourbon de posséder sa propre taxinomie d’espèces autochtones ? Par leurs observations de terrain, ou à partir d’espèces capturées, les naturalistes de l’Album ont le mérite de corriger cette vision assez réductrice, qui ferait de Bourbon une île dépourvue d’espèces d’oiseaux endémiques.

Ce travail de terrain n’est pas aisé et les naturalistes de l’Album sont conscients des difficultés rencontrées et en rendent compte dans d’autres publications. François Pollen, dans un ouvrage intitulé Recherches sur la Faune de Madagascar et de ses dépendances, présente l’Oiseau Blanc et l’Oiseau Vert accompagnés des autres Zosterops présents à Madagascar et Mayotte. Il avoue tout le mal qu’il rencontre à retracer leur dispersion géographique pour en déduire leurs différences physiologiques (Fig. 11) :

L'histoire des différentes espèces de Zosterops habitant l'île de Madagascar et ses dépendances est assez embrouillée. Nous ne connaissons qu'une seule espèce originaire de la grande île : à savoir le Zosterops madagascariensis. L'île de Mayotte nourrit le Zosterops mayottensis, très différent de tous les autres. À la Réunion il existe, outre le Zosterops haesitata, une espèce anormale par le manque du tour blanc des yeux : c'est le Zosterops borbonica qui vient aussi de Mauritius, et cette dernière île produit en outre le Zosterops mauritanica58.

Fig. 10 : L’Oiseau vert (ou grimpereau) vu par François Martinet dans l’Histoire naturelle de Buffon et par François Pollen dans son ouvrage Recherches sur la Faune de Madagascar et de ses dépendances

Source : Biodiversity Heritage Library

Les savants de l’île ne rectifient que partiellement certaines erreurs et peuvent eux-mêmes se perdre en conjectures. Pierre Legras admet par exemple sa méprise au sujet du Moutardier : « j’avais pensé que le Moutardier n’était pas comme on le croyait à la Réunion une variété du Verdier de France, mais constituait une espèce nouvelle »59. L’origine de cette erreur est vraisemblablement à attribuer à Charles Coquerel qui la relaie dès 1863 dans les Bulletins de la Société d’Acclimatation et d’Histoire naturelle de l’Ile de La Réunion :

Il n’y aura peut-être d’oiseaux franchement indigènes que le merle, l’oiseau de la vierge, le tuit-tuit (tec-tec des hauts) et probablement le moutardier, qu’on a confondu à tort avec le verdier de France. Cet oiseau au plumage modeste, est notre seul chanteur. Je crois qu’il est réellement indigène et doit constituer une espèce nouvelle que je me propose de décrire et de dédier à notre honorable collègue, le Directeur du Muséum de Saint-Denis60.

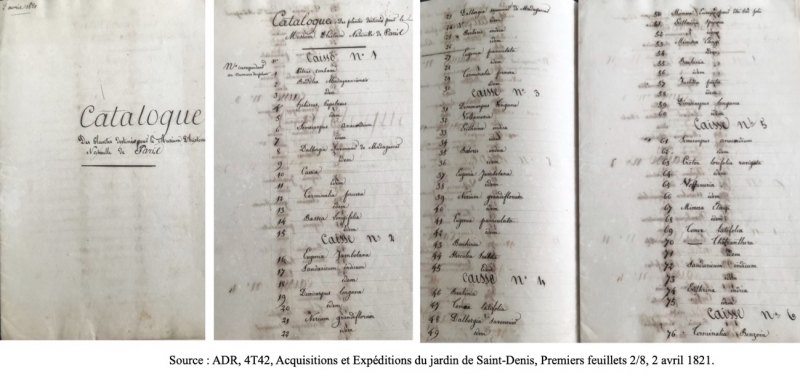

À mesure que ces descriptions gagnent en précision, la catégorisation entre espèces « exotiques » et « indigènes »61 devient de plus en plus opératoire au cours de la dernière partie du XIXe siècle. Pour ces scientifiques cette dernière catégorie suscite un intérêt tout particulier du fait de la rareté que peut représenter une espèce manquante dans les rayons des muséums européens. Un demi-siècle plus tôt, les catalogues de plantes du jardin colonial de Saint-Denis ne différencient pas les espèces indigènes des autres, comme en témoigne le catalogue de végétaux du jardinier du roi Nicolas Bréon en 1821 (Fig. 12). Mais parmi les plantes expédiées au Muséum d’Histoire naturelle de Paris, nombreuses sont les espèces indigènes à la zone océan Indien du fait de leur rareté dans les centres de savoir européens.

Fig. 11 : Extrait d’un catalogue de plantes à destination du Muséum de Paris

Louis Antoine Roussin, Album de la Réunion, Le démoléus, 1884, lithographie

Source : ADR,4T42, Acquisitions et expéditions du jardin de Saint-Denis, Premiers feuillets, 2 avril 1821

Conclusion : Le contexte de production de ces savoirs : entre préoccupations locales et ambitions impériales

L’iconographie naturaliste de l’Album de Roussin ouvre une fenêtre sur les paysages visuels et sonores de l’île de La Réunion de la deuxième moitié du XIXe siècle. Si ces contributions n’ont pas toutes une prétention scientifique, de la plupart d’entre-elles se dégagent certaines constantes : l’usage d’un lexique scientifique (pour décrire les espèces sélectionnées), la référence à une autorité savante (très largement l’Histoire naturelle de Buffon) à laquelle s’ajoute un éclairage complémentaire tenant compte des dernières observations réalisées par des savants établis localement.

L’analyse des articles naturalistes de l’Album révèlent les limites du modèle latourien se représentant les centres européens du savoir comme des « centres de calcul à distance » capables de capter des circulations d’objets (matériels ou idéels) de façon fluide. Plus opératoire est le modèle de la « biocontact zone » proposé par Londa Schiebinger, s’intéressant aux contingences et aux stratégies d’acteurs qui prospectent aux marges de l’Empire. En suivant cette approche62, des acteurs subalternes longtemps invisibilisés dévoilent l’importance de l’apport de leur contribution à cette entreprise de connaissances pratiquée en situation coloniale.

En outre, les textes qui accompagnent les lithographies naturalistes de l’Album de Roussin amènent à questionner le contexte de production de ces savoirs. Située aux avant-postes, cette élite intellectuelle qui siègent dans l’ensemble des sociétés savantes locales n’échappe pas à certains travers : difficultés à classer les espèces indigènes de l’île (alors que Madagascar est perçue comme un terrain d’étude à l’intérêt supérieur), difficultés à remettre en question les observations validées par les savants du Muséum d’Histoire naturelle de Paris, difficultés à légitimer les observations issues des populations locales souvent considérées avec méfiance et condescendance, avec lesquelles cette élite ne s’identifie pas toujours…

Au-delà de tous ces biais, cette élite intellectuelle témoigne aussi d’une tendance à l’idéalisation d’une nature édénique disparue63 et continue de dénoncer la responsabilité des populations locales dans son entreprise de destruction de ce paradis terrestre64. Paradoxalement, ces récits accusatoires resurgissent de façon plus virulente à chaque crise de production, en 1806 pour le café et durant la décennie 1860 pour la canne à sucre65. Cette vision conservationniste peut se lire à travers les descriptions de scènes de chasse66 ou de déboisement. Ici, Pierre Legras raconte les disettes qui suivent la série de cyclones commencée en 1806 :

Le temps n’était pas éloigné où le Fanjan deviendrait une précieuse ressource pour l’alimentation de la Colonie. […] De la racine jusqu’aux feuilles, tout l’intérieur du fanjan peut servir d’aliment […] On tronçonnait l’arbre, puis on fendait chaque tronçon en quatre parties ou huit parties, on les mettait à tremper dans l’eau afin de les dégager du suc visqueux qu’ils contiennent, on les faisait ensuite sécher au soleil, et on les pilait pour en former des galettes […] Le Fanjan a préservé notre Colonie des horreurs de la famine. Encore quelques années et il aura disparu de nos forêts comme la plupart des arbres qui en faisaient la richesse67.

In fine, ces contributions scientifiques ne peuvent pleinement se comprendre en dehors des préoccupations locales qui affectent directement ces savants, d’autant que durant la décennie 1860 la crise de production de la canne à sucre se télescope avec celle du paludisme68.