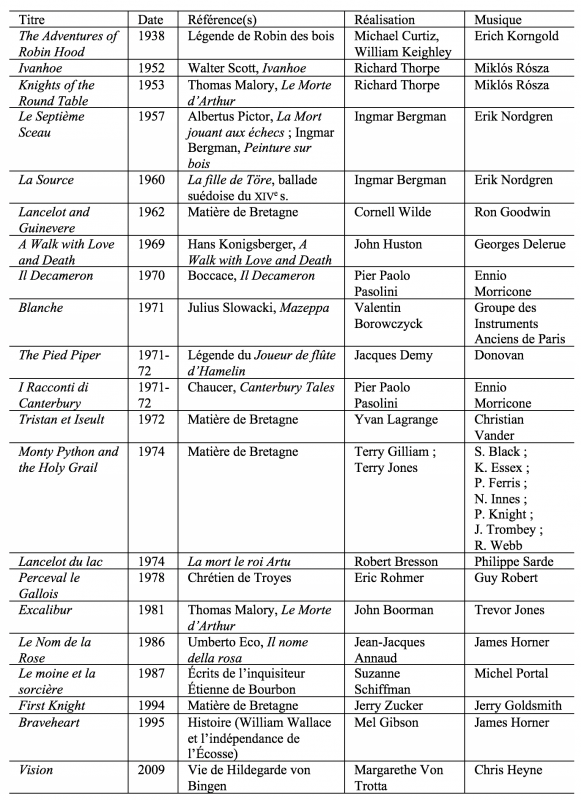

Adaptations d’œuvres littéraires, histoires issues de traditions ou de mythes, reconstitutions tirant vers le « biopic », très nombreux sont les films plongeant le spectateur dans l’univers médiéval. Dans « un » univers médiéval, devrait-on plutôt dire, tant est difficile la question de l’unicité en la matière. Les spécialistes dénombrent entre trois cents et près de six cents entrées selon les critères de choix retenus1. Deux univers s’y rencontrent : celui de la chevalerie et de la courtoisie et celui du légendaire et du merveilleux. Cette question d’un « univers médiéval » se complexifie encore davantage dès lors que l’on se penche sur l’arrière-plan musical choisi par les cinéastes pour illustrer leur propos. Entre silence et foisonnements musicaux parfois extrêmement disparates, reconstitutions aspirant à l’« historiquement informé » et musiques déjà passées au filtre d’un médiévalisme romantique, hésitant souvent entre un hypothétique « à la manière de » et un vague « folklorisant », tombant parfois dans l’amalgame, le simplisme, voire l’anachronisme, les choix sont multiples. François Amy de la Bretèque, chercheur spécialiste du thème, distingue trois voies possibles en termes de reconstitution ou d’évocation : « l’abstraction concrète », la « recomposition iconographique archéologique » et « l’évocation indirecte »2. Ces trois voies pourraient de la même manière s’appliquer à la musique illustrant les films médiévaux. En effet, des premiers films historiques des années 30 – l’étude ne s’attachera pas aux films muets sonorisés qui à eux seuls constituent un corpus – aux reconstitutions du début du XXIe siècle, il semble que trois partis pris généraux se dégagent chez les metteurs en musique : celui d’une bande-son résolument en marge de toute évocation – fût-elle imaginaire – d’un univers sonore « réellement » (ou « réalistement ») médiéval, qui correspondrait à « l’abstraction concrète », celui de la composition de musiques originales inspirées de thèmes médiévaux connus – la recomposition iconographique archéologique – et, enfin, celui du choix de musiques additionnelles préexistantes que la culture populaire assimile, à tort ou à raison, au Moyen Âge – pour l’évocation indirecte. En outre, quelques films proposent plusieurs des partis pris et paraissent ainsi vouloir faire appel, chez le spectateur, à un imaginaire multiple.

Les films à sujet médiéval : quel corpus ?

Du début de la période médiévale dite « historique » – généralement circonscrite entre l’effondrement de l’Empire romain et une date plus fluctuante, le plus souvent dans les années 1470 –, il ne reste aucune musique notée3. On considère Machaut (ca 1300-1377) comme le dernier des grands compositeurs médiévaux, la période suivant sa mort étant généralement considérée comme une transition vers les polyphonies franco-flamandes de la première Renaissance. L’histoire et la musique ne se recoupent donc pas et on est déjà quasiment dans ce qu’on appelle la Renaissance en musique alors qu’historiquement on n’y est pas encore. Établir un corpus de « films médiévaux » questionne donc le chercheur triplement : quand commence-t-on ? Quand finit-on ? Qu’y place-t-on ? Si l’on commence au Ve siècle, aucune musique contemporaine de la période ne peut être utilisée. Si on finit avec, par exemple, les films – nombreux – sur Jeanne d’Arc, on y trouve des musiques… de la Renaissance, alors même que, morte en 1431, la pucelle appartient encore à la période dite « historique ». Si l’on pense, autre exemple, à la matière arthurienne, il ne faut pas perdre de vue que la plupart des films sont déjà passés au filtre des « romans de la table ronde » du XIIIe siècle. Se superposent ainsi, dans l’inconscient collectif, le début du VIe siècle, époque où Arthur est supposé avoir vécu, et la période des débuts des mises en scènes du thème, la seule finalement pour laquelle la musique a survécu.

Dans le cadre de ces pages, j’ai voulu me limiter à un corpus de sujets postérieurs aux premières traces de musique écrite – donc après le IXe siècle4. Je me suis également attachée à des films un peu connus – au moins en leur temps –, voire à des succès critiques et/ou populaires5 en examinant les trois partis pris récurrents évoqués plus haut, dont certains cohabitent parfois au sein d’une même œuvre.

En marge de tout réalisme : distanciation de l’abstraction

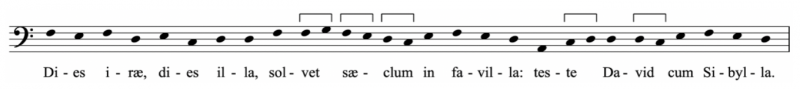

Parlant d’abstraction ou d’irréalisme, un des premiers exemples qui viennent à l’esprit est probablement Tristan et Iseult d’Yvan Lagrange dont la partition, due au compositeur-batteur-chanteur Christian Vander, transpose l’histoire des deux amants directement au XXe siècle et suscite de la part du spectateur une nécessaire réappropriation du mythe. D’autres exemples moins extrêmes peut-être témoignent d’une certaine distanciation entre le temps de l’histoire et celui du film. The Adventures of Robin Hood de Michael Curtiz et William Keighley emprunte par exemple sa « voie » musicale au compositeur autrichien Erich Korngold qui adapte deux œuvres préexistantes, sa Sinfonische Ouvertüre (« Sursum Corda ! ») für grosses Orchester op. 13 et « Miß Austria », valse utilisée pour l’achèvement de l’opérette de Leo Fall Rosen aus Florida et réutilisée dans les scènes de banquet à Sherwood ainsi que dans la marche qui commence et termine le film. La musique obéit aux clichés usuels de la production hollywoodienne des années quarante : musique bruyante et rythmée lors des moments d’action, cordes tenues dans l’aigu6 lors des scènes sentimentales. L’impression d’ensemble, entre fanfares de trompettes et valse, auxquelles s’ajoutent des motifs puisés à quelques airs du XVIe siècle est celle d’un anachronisme absolu. Les seules concessions à l’époque médiévale sont à porter au nombre des clichés stylistiques mais participent toujours de cet anachronisme : la mélodie de Sumer Is Icumen In sifflée par Petit-Jean n’appartient pas, de quelque manière que l’on se place, à la « bonne » époque7 et les instruments représentés lors de la scène du banquet au château de Sherwood, s’ils sont presque « possibles » – harpe, chalemie double, luth8 et vièle – ne sont nullement crédibles : la harpe est dépourvue de cordes et les musiciens feignent de jouer. À l’instar de leitmotives, les thèmes musicaux font l’objet d’une utilisation narrative : à une situation, un personnage ou un type d’action correspondent des motifs précis dont les éventuelles transformations éclairent le spectateur sur l’évolution du scénario, en même temps qu’elles en proposent une dramatisation assez convenue. Autre parfait exemple de ce processus, Knights of the Round Table de Richard Thorpe fait la part belle à la musique – quasi omniprésente – et mêle selon les occasions tonalité et chromatismes. L’épisode au cours duquel Arthur sort Excalibur de sa gangue de pierre fait ainsi entendre un motif au rythme pointé caractéristique issu du thème de la marche des chevaliers entendu dès les premières minutes du générique initial et qui se poursuit durant la première scène du film (ex. 1).

Ex. 1 : Motif de la marche des chevaliers

Ce « motif de l’épée » est entendu à l’orchestre, harmonisé en fa mineur, aux cordes graves seules puis aux cordes et aux cuivres (ex. 2) au moment où Merlin enjoint Mordred et Arthur de prouver leur légitimité en s’emparant d’Excalibur. De brefs motifs mélodiques déployant des intervalles diminués et augmentés, toujours dans la tonalité sombre de fa mineur (ex. 3) se font entendre lors de l’essai infructueux de Mordred, dans lesquels se perçoivent les influences de Wagner – pour le contour mélodique du thème – et de Stravinski – pour la rythmique saccadée. Lorsqu’Arthur sort – lentement, suspens oblige – l’épée du rocher, la tête du motif, transposée sur fa, est majorisée. Le motif sera repris, dans sa tonalité originelle, quand Lancelot jette l’épée à la mer.

Ex. 2 : Première présentation du motif de l’épée

Ex. 3 : Première transformation du motif (tentatives infructueuses de Mordred)

Ce même jeu sur un thème et ses transformations est à l’œuvre dans plusieurs autres films. Ainsi La Source, film très silencieux comme souvent chez Bergman, est-il traversé seulement par deux motifs musicaux. Les deux visages du premier – simple et tonal/torturé et chromatique – s’attachent aux deux phases temporelles du film : avant la violence/après la violence. Le second est lié au miracle final : le jaillissement de la source à l’endroit où l’on a trouvé le cadavre de la jeune fille violée puis tuée alors qu’elle allait porter des cierges à l’église est accompagné par une ligne d’une grande simplicité, chantée par un chœur à la manière d’un cantique mais nullement médiévale. Dans Le Septième Sceau, du même réalisateur, la Mort possède aussi un motif caractéristique joué à la clarinette basse souvent ponctuée d’accords de cuivres – on retrouve ici la même connotation dramatique allouée aux cuivres qui caractérisait Knights of the Round Table –, qui subit au long du film plusieurs modifications successives.

Rien n’est médiéval non plus dans la mélodie du joueur de flûte dans le film éponyme (en anglais The Pied Piper) de Jacques Demy, dont la musique, composée par le chanteur pop Donovan provoque le même décalage temporel que celle de Christian Vander pour Tristan et Iseult9 ; le thème est présenté une première fois lors de l’apparition du joueur de flûte incarné par Donovan. Il est ensuite entendu à plusieurs reprises, notamment naturellement quand le flûtiste amène les rats, puis les enfants hors de la ville. Sa présentation à découvert est plus ou moins modale mais il sera par la suite orchestré tonalement. Cette modalité initiale est probablement

à mettre en parallèle avec l’extrême simplicité de la mélodie, comme si cette combinaison – modalité approximative et simplisme mélodique – était garante de « médiévalisme ». Lorsque le chant de la flûte guérit la jeune fille du bourgmestre, le motif est transformé pour devenir clairement tonal (ré majeur), même s’il demeure monodique. La flûte à bec est « dans le thème » mais la guitare et son extravagante décoration fleurie ne l’est nullement et compte parmi les éléments du film qui accusent un vieillissement certain.

Par un glissement peut-être justifié par certaines études musicologiques déjà anciennes10 s’opère parfois une association entre modalités ancienne et orientale : la musique de Michel Portal pour Le Moine et la Sorcière offre ainsi une monodie à l’allure improvisée dont le début plus ou moins modal fait place à une échelle à seconde augmentée descendante caractéristique des musiques arabo-andalouses.

La tentation archéologique

Peu de films, dans le corpus étudié, recourent réellement à un matériau musical authentique. Il s’agit soit de séquences exceptionnelles et symboliques, soit, bien plus rarement, d’un parti pris esthétique délibéré.

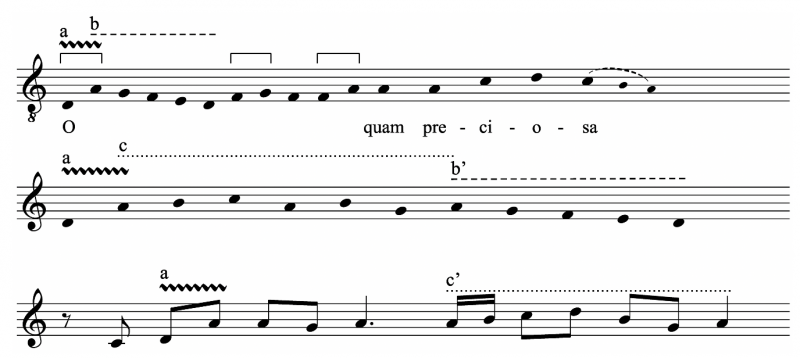

Le Septième sceau d’Ingmar Bergman prend son origine dans sa pièce Peinture sur bois11 et figure une partie d’échecs avec la mort. Et c’est d’ailleurs le motif du Dies iræ qui y est utilisé, de diverses façons, comme référence à la fois à la mort et à sa surnaturelle personnification. Il est joué par les timbales et les cuivres au moment où l’écuyer veut demander son chemin à un homme qui se révèle être un cadavre, victime de la peste, puis au moment de la procession des flagellants supposée enrayer les forces démoniaques. Cette fois, la mélodie est chantée par le chœur des moines en marche, cas – rare dans le film – de musique diégétique. Le motif intervient aussi lors de l’arrivée du convoi amenant la sorcière sur le lieu de son supplice et de brefs rappels surviennent parfois comme rappel du jeu auquel se livre le chevalier avec la Mort. La mélodie originelle provient d’une messe des morts composée par Thomas de Celano autour de 1250 (ex. 4).

Ex. 4 : La mélodie du Dies iræ

Ici dans le mode originel, la séquence est transposée à la tierce majeure supérieure dans le film et rythmée dans un probable souci de modernisation : la musicologie des années cinquante était encore partisane de transcriptions rythmées, souvent même arrangées. La danse macabre finale, vue par le seul forain Jof, est accompagnée du même Dies iræ, cette fois-ci en la. Le motif est parfois joué à la clarinette basse, en une manière de résumé musical alliant le timbre spécifique dévolu à la Mort (personnage) évoqué plus haut et la musique de circonstance associée à la mort (état). Paradoxalement, la première apparition du personnage est accompagnée du silence le plus parfait : aucune musique, pas même le bruit des vagues jusque-là sur la bande-son, qui s’est tu. De même, dans la séquence initiale, le vol de l’oiseau de proie – figurant l’aigle de l’Apocalypse évoqué par la voix-off, qui cite un fragment du Livre des Révélations – est-il complètement silencieux. Ce silence, parfaite illustration du silence qui suivit l’ouverture du septième sceau dans le passage cité par la voix-off, confère au reste à la scène une force tout à fait surprenante.

Les choix de la cinéaste allemande Margarethe von Trotta s’accordent aussi parfaitement avec son sujet : film retraçant la vie de la mystique Hildegarde von Bingen, Vision donne à entendre deux répons d’Hildegarde, O quam preciosa est virginitas et O vis eternitatis, et un fragment de son Ordo virtutum. Un Kyrie et quelques exemples de psalmodie complètent l’ensemble dont la crédibilité est accentuée par le fait que ce sont les acteurs du film qui jouent et chantent les musiques, relevant d’ailleurs presque toutes de la diégèse12. Quelques années auparavant dans Le Nom de la Rose, James Horner et Jean-Jacques Annaud faisaient de même chanter les acteurs-moines dans l’abbaye marquée par les meurtres scénographiés à l’imitation de l’Apocalypse.

Si le rapport entre le sujet du film et la musique choisie pour l’illustrer est évident chez Bergman et von Trotta – et, à une moindre échelle, chez Annaud –, d’autres partis pris d’authenticité le sont parfois moins. Avec Ivanhoe, Richard Thorpe tente par exemple une approche « historique » assez inattendue. Mêlant les éléments du roman de Walter Scott et le Récit d’un ménestrel de Reims, le film assimile le chevalier Wilfrid d’Ivanhoé au trouvère Blondel de Nesle supposé, selon une légende pseudo-historique, avoir sauvé Richard Cœur de Lion alors captif en Autriche grâce à une chanson qu’il l’aurait entendu chanter13. Pour autant Miklós Rózsa, compositeur attitré de Thorpe et longtemps attaché à la MGM, ne recourt, pour cette chanson entendue au début du film, à aucun modèle authentique. Ceux-ci sont réservés à des moments ultérieurs de l’œuvre qui utilise à plusieurs reprises comme motifs récurrents deux compositions attribuées respectivement à Richard et au troubadour Guiraut de Bornelh14. De même le choix du « Kyrie » de la Messe de Tournai pour illustrer musicalement la nouvelle de saint Ciappelletto dans Il Decameron de Pier Paolo Pasolini, peut surprendre, même s’il tient probablement au sujet du conte15 : sur son lit de mort, Ciappelletto, séducteur impénitent, leurre le prêtre et se fait canoniser. La polyphonie est donnée la première fois au milieu d’une sorte de carnaval curieux tenant de la fête champêtre et de la procession farfelue, puis reprise au moment du discours du confesseur demandant à la foule d’honorer le nouveau saint.

Parmi les – rares – films dont le parti pris « archéologique » tient de la revendication esthétique, deux œuvres s’imposent, tout en proposant des partis pris fort différents : Perceval le Gallois16 et Blanche. Éric Rohmer, dans le premier, joue sur deux tableaux. Le film, qui donne à entendre de larges extraits du Perceval de Chrétien de Troie, fait appel à des musiciens jouant réellement sur le tournage des mélodies dans lesquelles on reconnaît des formules issues de la lyrique profane17 et sur lesquelles les acteurs psalmodient le texte ou qui fournissent le point de départ d’improvisations telles que l’on peut parfaitement imaginer qu’elles aient été couramment pratiquées, même si la tradition manuscrite ne les a pas conservées. Un exemple parmi d’autres intervient lors de l’apparition du chevalier portant la lance sanglante puis de la jeune fille portant le graal, alors que Perceval séjourne chez le roi pécheur : on entend alors une mélodie à l’orgue en mode de ré transposé sur mi bémol et construite à partir de formules issues du répertoire du plain-chant. La pratique du bourdon (la mélodie évolue sur une longue note tenue, un mi bémol) finit de camper la musique dans la période (ex. 5).

Ex. 5 : La mélodie liée à la présentation de la lance sanglante dans Perceval le Gallois

Dans Blanche, qui précède Perceval de quelques années et avec lequel il présente certains points communs18, le choix du réalisateur Valentin Borowczyck s’est porté sur le Groupe des Instruments Anciens de Paris. Les musiciens interviennent notamment sur scène au début du film lors de l’arrivée du roi au château de Blanche et de son époux. La musique annonce, dès le générique initial, des « originaux du XIIIe siècle », parmi lesquels on reconnaît en effet Sic mea fata canendo solor, chanson issue du vaste répertoire des Carmina Burana, le conduit Orientis partibus et, à l’extrême fin, une traduction en français moderne de la chanson à danser A l’entrada del temps clar. Les – rares – extraits musicaux de ce film proposent ainsi une illustration mélodique pour le moins fidèle de son contenu narratif entre amour malheureux, satire du clergé et évocation des jaloux.

L’assimilation « folkloriste » populaire : le jeu de la recomposition

Entre quête d’authenticité et médiévalisme de convention il n’y a qu’un pas, parfois très vite franchi par les compositeurs de musiques de film. Mais ce médiévalisme « folklorique » emprunte plusieurs directions, telles le recours à un instrumentarium supposé réaliste, l’usage de la modalité ou le remploi de musiques assimilées au Moyen Âge par la postérité. Parmi les instruments aisément associables au Moyen Âge figurent cuivres, cornemuses et cloches. Les deux premiers sont le plus souvent entendus lors de scènes festives extérieures – jeux, tournois – et les derniers associés aux solennités politiques et/ou religieuses. Peu de films échappent à ces deux clichés, d’Ivanhoe à Braveheart19 en passant, Lancelot du lac, Il racconti di Canterbury20, Le Nom de la Rose, Le Moine et la Sorcière ou First Knight. Ce dernier opus mérite d’ailleurs une mention spéciale pour les apparitions régulières de cloches qui le ponctuent21, et qui introduisent un cliché plus ou moins médiévalisant dans une partition qui n’a rien d’historiquement authentique. Aux cloches s’ajoutent des clochettes dans Le Nom de la Rose, film par ailleurs remarquable par une partition musicale combinant l’irréalisme historique d’une musique contemporaine et la recherche de timbres délibérément anciens22 visant à la « teinter » stylistiquement.

Si la guitare acoustique décorée de fleurs du Pied Piper est un exemple particulièrement extrême de « fantaisie instrumentale », le recours fréquent au luth, instrument qui ne détrônera les vièles et les harpes qu’à la Renaissance mais qui est presqu’un incontournable de la filmographie « médiévale » semble moins gêner les réalisateurs… et pas du tout le public non averti23. Non plus que les instruments ostensiblement inutiles parce que non joués ou, mieux encore, inutilisables, comme la harpe sans cordes aperçue dans The Adventures of Robin Hood. Parfois les instruments sont tout à fait crédibles mais combinés avec des éléments anachroniques, tels un recours à une modalité bien postérieure au Moyen Âge : ainsi le thème principal du Pied Piper est-il, certes, joué à la flûte, mais en mode de la, échelle qui n’existe pas encore au XIVe siècle, temps où est supposé se passer le film24. De la même façon, les motifs musicaux du film de John Huston A Walk with Love and Death sont-ils joués par des instruments « possibles » (flûte, harpe) mais leur mode de ré, et leurs cadences « fauréennes » sont plus proches de la première moitié du XXe siècle que du milieu du XIVe25. On pourrait en dire autant des motifs de bombarde de Lancelot du Lac et de leur ambiguïté entre modalité et tonalité. Ou du motif de harpe figurant l’amour coupable de Lancelot et Guenièvre dans Lancelot and Guinevere, modulant à souhait. Parfois, c’est la seule modalité qui est chargée de la nécessaire connotation ancienne et l’on ne compte pas les musiques seulement modales qui sont supposées crédibiliser les bandes son. Même le très documenté Vision déjà évoqué plus haut n’échappe pas à la règle, qui propose dès ses premières minutes une mélodie non mesurée en mode de ré, jouée par des instruments qui n’ont rien de médiéval. Chris Heyne a toutefois choisi pour ce qui apparaît comme un véritable leitmotive de l’œuvre, sujet à diverses transformations successives, plusieurs des formules mélodiques génératrices du répons O quam preciosa entendu deux fois dans le film (ex. 6).

Ex. 6 : Le début du répons O preciosa et deux présentations différentes du motif principal de Vision

Juste après les instruments et la modalité, à tort ou à raison assimilés au Moyen Âge, viennent les chœurs. Ils sont généralement utilisés avec parcimonie et réservés à certains moments spécifiques. Les scènes religieuses ou solennelles (offices liturgiques, mariages, couronnements, enterrements) s’accompagnent de monodies assimilables – parfois à raison – au plain-chant. C’est le cas par exemple dans Knights of the Round Table où l’arrivée d’Arthur à Camelot est ponctuée par un « Deo gratias » accompagné par un orgue, dans Lancelot du Lac où un Requiem est entendu dans la chapelle où se rend Lancelot à son arrivée au camp d’Arthur. Le plain-chant possède un rôle plus important dans Lancelot and Guinevere et le même fragment, chanté par des voix masculines, s’y fait entendre lors de la cérémonie du couronnement de la reine, puis pendant la scène du bûcher ; la dernière scène, celle de l’arrivée de Lancelot au couvent où s’est retirée Guenièvre est illustrée par un autre fragment, chanté par des voix féminines cette fois. Plus fantaisistes et souvent associés à une modalité et à un accompagnement instrumental postmoderne, les chœurs de voix féminines aiguës participent aussi d’un imaginaire convoquant une certaine idée du merveilleux. Ils interviennent d’ailleurs le plus souvent lors de scènes convoquant le surnaturel ou la magie (visions de Jof dans Le Septième Sceau ou de Perceval dans Knights of the Round Table, invocations de Merlin puis Morgane dans Excalibur). Les exemples de ce genre foisonnent26 et témoignent d’une tendance généralisée au cliché : pour « faire médiéval », plusieurs recettes s’imposent, comme autant de traits stylistiques éventuellement combinables entre eux.

Enfin, le « folklorisme » musical fait parfois appel à une relecture ultérieure du Moyen Âge. Conscient du filtre opéré par le Moyen Âge central sur le temps réel de l’action et souhaitant le conserver27, le réalisateur John Boorman introduit ce filtre supplémentaire à Excalibur, associant Wagner à Carl Orff, dans un souci « symbolique »28. Sur le premier et les choix opérés dans ses œuvres, il s’est longuement expliqué lors d’un entretien accordé à Michel Ciment :

J’ai vu le Ring à Bayreuth dans la mise en scène de Patrice Chéreau et cela m’a particulièrement frappé ; les impressions ressenties m’ont habité longtemps. La musique de Wagner m’a servi de guide dans les premières étapes de mon travail. Je ne pensais pas l’utiliser au départ, mais peu à peu, en accord avec Trevor Jones, j’ai décidé de l’employer pour certains passages et elle s’est très bien intégrée à sa propre partition. Nous avons choisi ensemble les extraits de « La Mort de Siegfried », du Crépuscule des Dieux, le prélude de Tristan et Iseult pour l’histoire d’amour et celui de Parsifal que j’ai toujours aimé, avec ces cordes ineffables qui élèvent l’esprit vers un plan supérieur et qui accompagnent dans le film la quête du Graal. D’une certaine façon, l’esprit de Wagner a collaboré au film29.

Wagner a ainsi été choisi pour les mythes qu’il a mis en scène dans ses opéras : ainsi le graal est-il évoqué par le prélude de Parsifal et le mythe de l’amour coupable par celui de Tristan, en une association étonnante et quelque peu confuse des deux couples transgresseurs Tristan/Yseult et Lancelot/Guenièvre. Les apparitions de l’épée sont accompagnées du thème de la marche funèbre de Siegfried dans le Crépuscule des Dieux. En ce qui concerne Orff, ce sont la référence – fort lointaine il faut l’avouer, sur le plan musical en tout cas – à l’univers médiéval des Carmina Burana et la force et l’énergie musicale dégagées par O Fortuna qui ont été déterminantes, toujours de l’aveu du réalisateur30. Comme d’autres avant lui, Trevor Jones utilise la musique comme un leitmotive. Près de trente ans après Knights of the Round Table, les techniques compositionnelles des musiciens de cinéma n’ont, finalement, guère changé – et ressemblent à s’y méprendre aux techniques des compositeurs d’opéra du XIXe siècle : la musique y accompagne, voire y anticipe, émotions et situations.

De cet ensemble à première vue assez hétérogène, quelques lignes directrices paraissent finalement vouloir se dessiner. Quel que soit le parti pris initial – abstraction, réalisme ou folklorisme – les films médiévaux semblent toujours vouloir faire une place à la musique médiévale en appelant à un imaginaire fait de clichés divers : timbres instrumentaux caractéristiques (cordes pincées, sons tenus de vielle à roue ou de bourdons de cornemuses), lignes mélodiques souvent volontairement simples voire simplistes, pensée sacrifiant à l’archaïsme de la modalité, ou motifs issus des musiques populaires. Si quelques œuvres se détachent par un réalisme quasi documentaire, c’est surtout par leur sujet (Vision) ou par une esthétique à laquelle le renouveau de la musique médiévale des années 70, époque de l’émergence d’ensembles spécialisés comme le Clemencic Consort, n’est certainement pas étranger (Blanche, Perceval le Gallois). Tout se passe comme si, pour « faire médiéval », il fallait ajouter la musique à la longue liste des topoï qui, d’ailleurs, s’accompagnaient souvent au Moyen Âge de musiques : tournoi, bataille, banquet, couronnement, bûcher, scènes intimes. Pour autant, cette musique, qu’elle soit ou non authentique, est chargée de symboles qui marquent son passage dans le temps, et se révèle nourrie à des pratiques compositionnelles puisant notamment au Romantisme et au premier XXe siècle. Thèmes utilisés à la manière de leitmotives (Miklós Rósza, Trevor Jones, James Horner) ou subtiles associations de timbres, d’échelles ou de motifs (Erik Nordgren), les musiques de films « médiévaux » parlent, somme toute, au moins autant de leur présent que de leur passé. Elles portent en elles une multiplicité de références, auxquelles les spectateurs – et pas seulement les spectateurs médiévistes – sont amenés à réagir, voire à s’identifier. Car jouer avec les références jusqu’à se les approprier, les recomposer, en somme, fait aussi partie des enjeux du cinéma.