Châteaux forts, batailles épiques, nobles cours et prophéties… le genre populaire de la fantasy, avec son attachement fort à des univers souvent moyenâgeux, paraît être le candidat idéal pour un recours intensif aux archaïsmes de tous ordres, en particulier lorsqu’il s’agit de faire dialoguer rois illustres et nobles chevaliers.

Si pareille assertion se révélait exacte, le rattachement fort du genre au monde culturel anglo-saxon entraînerait nécessairement, chez le chercheur qui s’intéresse à son implantation sur le territoire francophone, une interrogation d’ordre traductologique : l’archaïsme étant, plus que n’importe quelle figure, étroitement rattaché à un état de langue et de culture particulier, sa transposition dans une autre langue-culture ne pourrait que poser problème. Ajoutons à cela une certaine tendance du « bon goût » français à rejeter ces traits de styles et la tendance « naturelle » qu’ont la majorité des traducteurs à se rapprocher des normes en vigueur plutôt qu’à prendre le risque de s’en éloigner, et nous nous retrouvons rapidement à nous demander dans quel état ces traits stylistiques, s’ils existent bel et bien, sont transplantés sur le sol hexagonal.

C’est pour en savoir davantage que nous nous proposons, à travers un rappel rapide des rapports que le genre entretient avec les archaïsmes ainsi que l’étude traductologique de deux exemples de récits archaïsants (Le Seigneur des anneaux et Le Trône de fer) d’examiner la place que ces figures du discours occupent dans les projets des traducteurs français.

Archaïsme et fantasy, un rapport ambivalent

Avant d’évoquer plus en détail les rapports que peut entretenir le genre avec l’archaïsme, il nous faut préciser de quelle fantasy nous parlons ici, le genre comprenant autant de définitions qu’il y a de personnes pour en parler.

En ce qui concerne la dimension thématique tout d’abord, nous nous contenterons de suivre Brian Attebery dans sa vision de la fantasy comme un « ensemble flou »1 dont le cœur serait constitué d’un certain nombre de classiques du genre et en particulier de la trilogie du Seigneur des anneaux de J.R.R. Tolkien, véritable parangon à elle seule. Selon cette approche, les œuvres les plus proches du cœur sont celles où l’on retrouve le plus grand nombre de traits communément associés au genre – sentiment d’émerveillement, éléments surnaturels considérés comme naturels, etc2. Bien des œuvres proches du noyau central présentent, de plus, un attachement affectif vis-à-vis de cultures et de valeurs considérées comme désuètes et souvent associées au Moyen Âge occidental. C’est ce qui laisse justement à penser que la fantasy est naturellement encline à toutes sortes de résurgences archaïsantes : ce sentiment nostalgique qui semble imprégner la majorité des récits, cette opposition entre un passé idéalisé et une modernité désenchantée, ne devraient-ils pas, en effet, se faire ressentir jusque dans la matière même des textes ?

À cela, il nous faut cependant ajouter une limite, éditoriale et stylistique celle-là : au regard de leur approche de l’archaïsme, toutes les fantasys ne se valent pas, même lorsque l’on ne sélectionne que des œuvres proches du noyau central. L’apparente homogénéité du genre cache en effet la fusion, dans les années 1960, de deux courants historiques relativement distincts : un premier courant essentiellement américain, lié aux magazines bon marché (les pulps) et constitué de nouvelles frénétiques produites par des auteurs à la production pléthorique (dont un certain Robert E. Howard) ; et un deuxième courant beaucoup plus littéraire, centré autour de l’Angleterre, fruit de personnes érudites majoritairement issues des rangs de la bourgeoisie et dont le nombre de titres publiés reste limité (on y trouve des écrivains comme Tolkien, William Morris, Lord Dunsany ou bien encore E.R. Edison). La deuxième moitié des années 1960, avec la passion américaine pour les versions « poche » du Seigneur des anneaux ainsi que le lancement de la collection « Ballantine Adult Fantasy », est pour beaucoup dans l’assimilation rétroactive des deux courants en un genre unique bien qu’hétérogène3.

Cette apparente digression historique revêt une importance cruciale pour le sujet qui nous intéresse : les conditions de production diamétralement opposées des ouvrages des deux courants sont en effet susceptibles d’expliquer des différences stylistiques tout aussi importantes. Les textes produits au sein du courant « populaire » tendent à viser l’efficacité aventureuse et donc à se contenter au mieux d’une poignée d’archaïsmes lexicaux. Les auteurs de la branche « littéraire », quant à eux, sont souvent mus par une véritable passion érudite pour le passé (dans la continuité du mouvement antiquaire des XVIIIe et XIXe siècles4) ; frôlant parfois le pastiche, leur volonté a minima de remettre au goût du jour des formes de récits obsolètes les pousse fréquemment vers les archaïsmes de toutes sortes5. Publiés au sein de maisons prestigieuses, ils sont aussi moins soumis à des impératifs de rentabilité commerciale.

S’ils sont loin d’atteindre la renommée de Tolkien, la plupart de ces auteurs connaîtront quelques rééditions et seront d’ailleurs les premiers à connaître les honneurs de la série de Ballantine (Lin Carter, le directeur de la collection, leur rendant hommage dans plusieurs préfaces et essais). Il va en être tout autrement dans la France des années 1970-80 : le pays s’ouvre tardivement à la fantasy et délaisse les pionniers du genre ainsi que l’appareil critique qui se développe alors en langue anglaise. Le seul auteur à véritablement faire exception est, sans surprise, Tolkien, porté par la popularité dont il continue de jouir outre-Atlantique. Si Dunsany voit son roman La Fille du roi des elfes traduit en 1976, les autres textes de fantasy de l’auteur irlandais, ainsi que ceux d’Eddison ou de Morris, ne connaîtront de version française que beaucoup plus tard, à partir des années 2000-2010.

On peut donc se demander si, au-delà du simple appétit de nouveautés du lectorat, le rejet du mouvement « littéraire » n’est pas en grande partie dû à cette prose archaïsante, doublement déracinée, que les romans présentent alors au regard français. Cela paraît d’autant plus probable que, de son côté, le genre de la fantasy semble avoir rejeté, dès les années 1970, les tendances pasticheuses de ses pionniers « littéraires », au profit d’une prose plus moderne bien qu’encore traversée de quelques mots et expressions vieillies et qui n’est pas sans évoquer celle des anciens pulps. Si Le Seigneur des anneaux semble plus que jamais au cœur du genre, c’est moins pour ses caractéristiques stylistiques que narratologiques, certains succès populaires comme L’Épée de Shannara ou le cycle de La Roue du Temps ressemblant parfois à de véritables remakes à la langue simplifiée. Par ailleurs, la pratique par certains auteurs d’une forme de « saupoudrage archaïsant » conduira l’écrivaine Ursula K. Le Guin à critiquer la fausseté de cette prose, dans un article intitulé « From Elfland to Poughkeepsie »6.

Cette divergence notable entre racines profondément archaïsantes et incarnations plus modernes explique notre choix, pour le versant analytique de cet article, de deux ensembles susceptibles de représenter les deux rapports que la fantasy entretient avec les archaïsmes ; deux œuvres qui, de plus, ont été traduites à chaque fois par deux traducteurs différents, offrant ainsi une vision plus large des projets de traduction qui les ont sous-tendues ainsi que de leur évolution. La trilogie du Seigneur des anneaux est l’œuvre d’un philologue érudit et passionné et s’inscrit dans une certaine évolution du mouvement antiquaire ; elle fait également partie des rares cycles de fantasy à avoir connu les honneurs de la littérature dite « blanche », ayant été traduite à deux reprises pour le compte des éditions Bourgois – une première fois par Francis Ledoux, traducteur au bagage classique, et une seconde fois par Daniel Lauzon, spécialiste de l’auteur. Le cycle du Trône de fer, lui, relève de ce que l’on appelle communément la Big Commercial Fantasy et en tant que tel propose une variation sur les thèmes classiques posés par Tolkien, la high fantasy optimiste de ce dernier cédant cependant la place à un univers sordide où les vertueux meurent et les crapules prospèrent ; s’il n’existe pas deux versions françaises parallèles à proprement parler, Jean Sola, le traducteur débutant des premiers volumes, a finalement été retiré du projet peu avant 2012 avant d’être remplacé par Patrick Marcel, spécialiste de longue date des littératures de l’imaginaire (amateur d’archaïsmes, il sera également le traducteur tardif du Serpent Ouroboros d’E.R. Eddison).

Que l’on parle de Tolkien ou de Martin ou bien encore de lexique ou de syntaxe, l’archaïsme en fantasy est souvent rare ou plutôt clairsemé, l’auteur se contentant généralement de glisser un mot à moitié oublié ici, une expression idiomatique passée là, sans jamais véritablement chercher à appliquer une approche similaire à la totalité du texte. Cela n’est pas sans évoquer sa description par Margaret Sonmez comme stratégie métonymique – la mise en place d’une série de repères qui, par contiguïté sémantique, attirent l’attention du lecteur et viennent colorer le récit tout entier d’une teinte ancienne7. Pareille dissémination a quelque chose d’artificiel mais il s’agit là d’une artificialité voulue par ceux qui y recourent, l’archaïsme ne pouvant véritablement fonctionner que comme « phénomène de reconnaissance »8 (il n’y a effet d’archaïsme que si le lecteur le repère et le comprend, au moins en partie). L’amateur de fantasy se retrouve ainsi pris dans une sorte de double jeu perceptif, le roman lui proposant l’immersion dans une culture passée tout en lui rappelant régulièrement qu’il ne s’agit là que d’un artifice (ne serait-ce que pour éviter au lectorat les efforts harassants que demanderait une immersion plus authentique dans une culture très différente de la sienne). L’enjeu de toute une partie de la fantasy devient alors de trouver une position en équilibre entre les deux approches, et ce qui sépare le projet d’un auteur du début du XXe comme Tolkien de celui d’un successeur comme Martin est souvent davantage affaire de curseurs que de nature.

La traduction des archaïsmes lexicaux

Commençons donc l’analyse par la traduction de ces mots que Sablayrolles appelle « technicismes »9 : dans le cas qui nous intéresse, il s’agit avant tout des termes associés à des domaines techniques n’ayant plus cours et qui ont en quelque sorte disparu en même temps que la pratique ou l’objet auquel ils faisaient référence. Contrairement à Frank Neveu, nous estimons tout à fait valable de qualifier d’« archaïsme » l’emploi de pareils termes, dans un contexte littéraire tout du moins : le choix d’un auteur de s’appesantir sur des déterminants précis et à demi-oubliés relève sans l’ombre d’un doute d’un authentique choix stylistique, en particulier quand des hyperonymes plus courants existent.

La traduction de ces termes techniques vers le français ne pose généralement pas de problème majeur : la proximité culturelle et technique entre les Moyen Âges anglais et français fait que la majeure partie d’entre eux possède au moins un équivalent direct dans l’autre langue. Dans le cas d’un auteur comme Martin, qui use par exemple de mots aussi anciens que précis pour tout ce qui touche au domaine militaire, on constate rapidement que les deux traducteurs n’hésitent pas à rendre mot pour mot les substantifs techniques, « greaves, vambraces, gorget, spaulder, steel codpiece » devenant par exemple « jambières, brassards, gorgerin, spallière, brayette d’acier »10 chez Sola, tandis que « greave […] gorget […] vambraces […] lobstered steel » se transforment chez Marcel en « grève […] gorgerin […] canons […] acier en écrevisse »11. On notera cependant de leur part une tendance à l’embellissement – dans les cas où l’anglais se fend de termes plus vagues tels que « long sword » (qui devient « flamberge »12 chez les deux traducteurs, au risque de pousser l’univers vers une esthétique plus proche du XVIIe siècle allemand) ; Sola va même plus loin que son successeur, en utilisant régulièrement des technicismes vieillis comme « estramaçon » pour « two-handed greatsword »13 ou « bassinet » pour « halfhelm » (quand Marcel préfère recourir au simple « demi-heaume »)14. S’il tend beaucoup moins à verser dans la fascination martiale, Tolkien use lui aussi de quelques mots techniques obsolètes, ce qui permet à Ledoux quelques choix judicieux comme « tonneau à poney » pour « pony-trap »15. De son côté, Lauzon opte pour « voiture à poney », une locution porteuse de connotations similaires mais peut-être plus rapide à déchiffrer pour le lecteur16.

La précision du vocabulaire technique peut cependant entraîner quelques erreurs chez le traducteur un peu trop empressé et mal relu, par exemple chez Sola qui traduit « castle gates » par « poterne »17, les innombrables visiteurs se rassemblant soudain devant une petite entrée dérobée au lieu des portes principales de la ville. Autre exemple, celui de la traduction d’une occurrence de « crossbowmen » par « arquebusiers »18, dans un monde où les armes à feu n’ont pas encore été développées.

Ledoux, de son côté, choisit de traduire la majorité des occurrences du mot « hall » par « château »19, au risque d’introduire dans l’esprit du lecteur une vision des monteurs de chevaux rohirrim plus proche de la légende arthurienne que du haut Moyen Âge anglo-saxon (pour Tolkien, les seigneurs de cette culture vivent en réalité dans de grandes « halles » inspirées par les constructions scandinaves et germaniques, et non dans des châteaux fortifiés). Lauzon choisit de corriger cette erreur en traduisant certaines occurrences par le substantif « salle »20 – en d’autres endroits, cependant, le second traducteur recourt au mot « castel », semblant considérer le terme comme connotativement moins problématique que « château », en dépit de référents proches.

Tous les archaïsmes lexicaux n’ont cependant pas pour but de dépeindre une réalité technique dépassée : beaucoup s’apparentent davantage à des termes aux connotations obsolètes et pour lesquels des synonymes plus modernes existent.

Nous quittons ici les problèmes de sens propositionnel des technicismes pour nous confronter à la traduction de ce que Susan Baker appelle le « sens expressif »21, domaine où la restitution mot pour mot se révèle rapidement impossible.

L’exemple de « wench », régulièrement utilisé par Martin comme nom commun (mais aussi, parfois, comme verbe)22 est symptomatique de ce problème. Sola semble parfois préférer ne pas traduire le substantif plutôt que se résoudre à lui trouver un équivalent de moindre puissance connotative23, contrairement à Marcel qui recourt régulièrement à des substantifs simples comme « fille »24 mais aussi à des termes expressivement plus marqués comme « garce » voire « drôlesse »25. Le second traducteur profite également des adjectifs de l’original pour se permettre d’autres accès de compensation archaïsante, le navire « the Salty Wench » devenant « la Luronne »26, quand une « buxom wench » se change en un amusant « fille fort mamelue »27. Dans d’autres cas, Marcel n’hésite pas non plus à introduire des termes historiquement en porte-à-faux avec l’univers fictionnel (« tourne-casaque »28 évoque ainsi davantage les récits de mousquetaires que de chevaliers). Il serait cependant erroné de croire que Sola fuit les archaïsmes expressifs ; c’est même plutôt le contraire, et le traducteur est connu pour pousser son travail bien au-delà des limites de la seule compensation29 – la traduction de « It was strange to see the Knight of Flowers all in white when before he had always been as colorful as a rainbow » en « La vue du chevalier des Fleurs tout revêtu de blanc quand il n’était auparavant que diaprures et bigarrures avait quelque chose de presque incongru »30, avec ses substantivations d’adjectifs précieux, en offre la preuve la plus marquante, et il lui arrive régulièrement d’émailler son texte de termes archaïsants là où l’original n’en comportait aucun (voir par exemple la traduction de « Brave Companions » en « Braves Compaings »)31. Sola semble vouloir corriger le style de Martin, lequel oscille régulièrement entre le moderne et l’ancien, et lui apporter un registre plus expressivement marqué, à la fois plus archaïque et plus élevé (un comportement qui n’est pas sans rappeler une tendance déformante de la traduction qu’Antoine Berman appelle « l’ennoblissement »)32.

Tolkien s’affirme moins généreux en archaïsmes lexicaux « purs », déclarant préférer aux mots qui ont totalement disparu des termes encore en usage parmi les personnes ayant bénéficié d’une éducation classique33. Cela n’empêche pas, cependant, son texte d’être traversé de mots anciens susceptibles d’avoir glissé hors d’usage avec les ans34 ; des mots comme « ere » ou « naught », l’extrait étudié dans la prochaine partie le montre bien35, tendent ainsi à se voir remplacer dans la traduction par des synonymes moins marqués, faute d’équivalent direct. Les deux versions françaises paraissent suivre les principes énoncés par Tolkien plutôt que sa pratique, et estomper plutôt que renforcer les marques archaïques les plus élitistes au profit d’une langue littéraire davantage partagée.

La traduction des archaïsmes grammaticaux et syntaxiques

Ledoux ose parfois, cependant, utiliser certaines particularités grammaticales et compenser par-delà la simple langue littéraire, tirant parti du fait que certains mots anglais ont été empruntés, à l’origine, à des mots en moyen français pour introduire en douceur quelques notes archaïsantes dans son texte36 : nous prendrons ici pour exemple l’emploi au féminin du substantif « couple » (« une couple de milles », « une couple de jeunes lapins37 »). Cette possibilité est en revanche abandonnée par Lauzon, pour des questions de droits ou d’affinités peut-être, ou pour rester au plus près d’un passage non marqué dans l’original (Ledoux compensant ici la sous-traduction d’autres passages).

Les incarnations plus modernes comme le Trône de Fer sont, de leur côté, bien moins pourvues en archaïsmes grammaticaux et syntaxiques. On pourra citer l’usage du BE-perfect avec le verbe intransitif de mouvement to come (un usage encore associé à la King James Bible mais qui a largement décru à partir du XVIIIe siècle)38 comme dans « the Andal is come » transformé par Sola en « l’Andal vous prie de le recevoir »39, ou dans « Grey Worm is come as well », naturellement simplifié chez Marcel en « Ver Gris est là également »40. Suivant là encore la stratégie métonymique décrite par Sonmez, les auteurs comme Martin ont surtout recours à des formulations maintes fois répétées, envisagées comme autant d’indices d’une forme de sous-texte archaïque. Voir par exemple la formulation vieillie must needs, qui devient chez Sola « Ned devait suppléer Robert » (« Ned must needs sit on the Iron Throne »)41 quand Marcel tente un « je me dois de délacer votre robe » (« I must needs unlace your gown »)42 légèrement plus engoncé. Le premier traducteur a, cependant, beaucoup plus tendance à vouloir rendre les quelques locutions archaïsantes dont Martin fait un usage fréquent, traduisant « would that I could » par « Que ne le puis-je ! »43, quand face à un cas similaire le deuxième se contente d’un « je souhaiterais le pouvoir »44. On notera une fois encore qu’il arrive régulièrement à Sola de rajouter des formes vieillies de son cru, comme l’inversion archaïsante de « Rieuse était la voix de Bronn » (« Bronn’s voice was amused »)45.

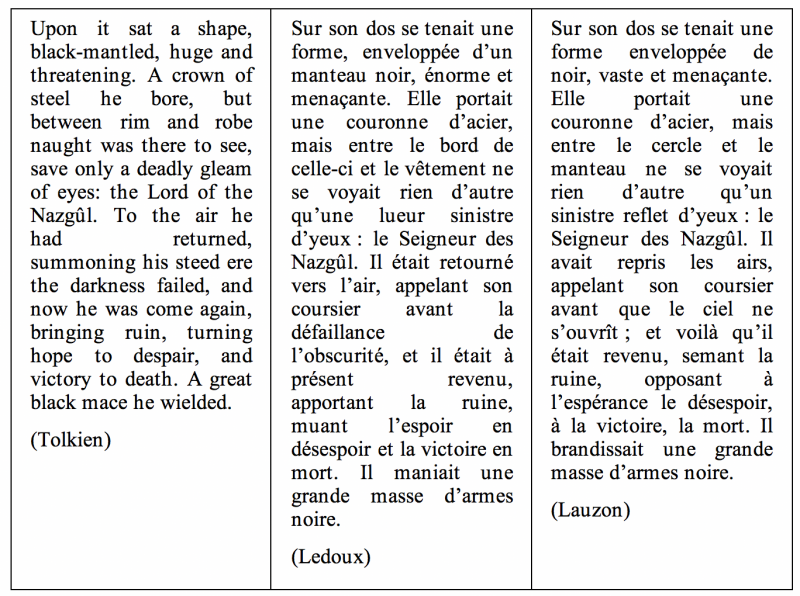

Tolkien, de son côté, est friand d’inversions, notamment dans certains passages en « haut style » décrivant la majesté terrible de la guerre. Contentons-nous d’un bref extrait tiré du tome 3 du Seigneur des anneaux46 pour le montrer :

Nous passerons rapidement sur la traduction impossible de « was come » (« il était à présent revenu », « il était revenu ») ainsi que des archaïsmes lexicaux comme « ere » ou « naught », évoqués précédemment. Notons en revanche quelques-unes des stratégies compensatoires les plus visibles dont usent Ledoux (la transposition précieuse de « la défaillance de l’obscurité ») et surtout Lauzon (« ne s’ouvrît » et son subjonctif imparfait, la structure à présentatif « voilà que », ou bien encore le substantif rare « désespérance »).

Les inversions, quant à elles, sont de deux types : les inversions locatives, qui cherchent à mettre en exergue un complément circonstanciel en l’antéposant (par exemple « Upon it sat a shape » et « between rim and robe naught was there to see ») et les inversions véritablement archaïques, qui mettent en relief le complément d’objet (« A crown of steel he bore » et « A great black mace he wielded »). On remarquera que Ledoux comme Lauzon traduisent la majeure partie des inversions locatives mais qu’aucun d’eux n’entreprend, en revanche, de restituer les inversions archaïques alors même que la structure de la langue française l’autoriserait ; plus encore que pour le premier type, nous nous trouvons ici devant un choix délibéré, lié à une certaine conception de la littérarité et des attentes du lectorat français préférant abandonner la mise en relief par antéposition plutôt que courir le risque du pastiche archaïsant.

Conclusion

Cette première analyse fait apparaître deux ensembles problématiques. Sans surprise, les archaïsmes les plus systématiquement transposés sont les rares à posséder un équivalent direct en français, à savoir les technicismes. Une fois mis de côté les problèmes de faux sens liés à l’inexpérience ou aux conditions de travail des traducteurs et des relecteurs, nombre de déformations paraissent surtout relever de stratégies d’embellissement volontaires, des hyperonymes neutres se voyant remplacés par des termes plus marqués. Des connotations nouvelles apparaissent alors, susceptibles de parasiter l’image diégétique construite par le lecteur. Les plus remarquables de ces intruses seront corrigées lors de la retraduction. La majeure partie du temps, cependant, la présence de choix lexicaux évoquant des périodes de notre histoire « réelle » en décalage avec celles dont le récit semblait tirer son inspiration ne nous semblent pas constituer un échec flagrant du traducteur : comme le rappelle Neveu, les archaïsmes ne disent que peu de choses sur les subtilités des évolutions culturelles ; ce sont des figures qui confrontent un état de langue actuel à la masse informe des états du passé, et où la précision historique des termes compte moins que l’effet de décalage temporel que ces mêmes termes provoquent au cœur de nos perceptions modernes47. Comme le genre de la fantasy lui-même, l’archaïsme est sans doute moins représentation d’un pan d’histoire que représentation du passé.

L’autre type de problème nous semble directement lié à des phénomènes de compensation : les différences entre l’anglais et le français sont suffisamment grandes pour que des traductions verbum pro verbo soient souvent impossibles ; les stratégies archaïsantes ne peuvent donc être évaluées qu’au niveau de paragraphes voire de textes entiers, les traducteurs déplaçant les figures métonymiques en fonction de leur inspiration et des spécificités de la langue d’arrivée. Or, si Sola se livre à de véritables surcompensations susceptibles de dénaturer la voix des narrateurs et si Ledoux a quelquefois recours à des expressions vieillies absentes de l’original, Lauzon semble adopter une approche plus pondérée entre littéralité et compensation, quand il ne recule pas face au cas limite des inversions archaïques. Marcel, de son côté, préfère généralement user de termes archaïsants aux endroits où l’auteur américain et la langue française paraissent s’accorder. On peut se demander s’il ne s’agit pas là des effets croisés de conditions de travail plus difficiles (encourageant le recours aux solutions les plus directes) et d’une forme accrue de respect de l’original.

Peu importe la période, les cas comme celui de Sola restent de toute façon rares48 : la majorité des traductions tend à atténuer la teneur archaïsante des textes plutôt qu’à la renforcer, les traducteurs préférant généralement l’invisibilisation à l’exposition49. C’était sans doute à attendre d’un genre éminemment commercial, qui bien souvent fait le choix de la lisibilité par le plus grand nombre et semble avoir tourné le dos aux tentatives pasticheuses des débuts au profit de stratégies de vieillissement métonymiques.